恩师永在我心中(吴明贤)

作者:四川师范大学 吴明贤

山东大学是我平生最难忘的地方,在那里我度过了三年硕士研究生的艰难岁月,奠定了我一生教学科研的基础;在那里有我最尊敬的老师们,他们人品高尚、学识渊博,其风范更是潜移默化,成为了我一生为人处事的典范;在那里还有我难忘的同学,他们兢兢业业,勤奋好学的精神,一直激励着我,成为了我学习的榜样。恩师董治安先生就是我常常忆念的一位,他关心学生、爱护学生。他永远活在我们的心中。

首先是他对学生在生活上的关照。我们是一九七八年十月进入山大的,其时粉碎“四人帮”不久,百废待兴,生活上特别艰苦。当时我们的伙食是定量的,每月大米只有三斤,面粉大约只有七斤,其余全是粗粮,玉米占了三分之二,食堂供应的大部分都是窝窝头,很难下嚥,北方的同学尚且不很习惯,更不用说我们这些从小吃惯了大米的四川人了。见此情况,董老师和师母钱老师十分关心,毫不犹豫地把他们家粮食定量中的细粮部分交给我和小佘(另一位四川同学),而且每到国庆元旦等节日或星期天,还常叫我们几位同学到他家吃饭。平时我们到他家去,他也总是将家里的点心拿出来招待我们。要知道当时董老师的儿女都正在上中学,也正是长身体的时候,他们家里也是并不宽裕的。除此以外,山东的气候也与人为难,十月过后,便飞沙扬尘,大风不断,这对于从未出川、从未在北方生活过的我来说,乍一遇到,身体很不适应。大风吹来,寒风刺骨,嗓子痒痒的,咳嗽不断,因而常常生病。我只好裹着一个大棉袄,行动很不方便,动辄出汗,又没有热水洗澡,更是让人非常痛苦。看到这种情况,董老师不仅嘘寒问暖,时时关心,而且常常替我们想办法,帮助解决问题。特别是第一个学期的元旦节,董老师让我们五位同学到他家里过节,大家相聚甚欢。由于我的身体不适,再加上家庭出了问题,心里痛苦,因而晚上喝酒甚多以致大醉,吐得满屋都是,狼藉不堪。董老师非但没有责备我,反而和同学们一道安慰我,并送我下楼。第二天一大早就到我们寝室来询问我的情况,生怕我出了什么事。至今想来,真是惭愧难当。正是由于董老师和钱老师无微不至的悉心关照,我们才克服了生活上的种种困难,胜利地完成了三年研究生的学习任务。董老师待人平易厚道的长者风范,于兹可见。

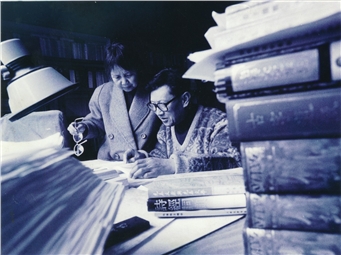

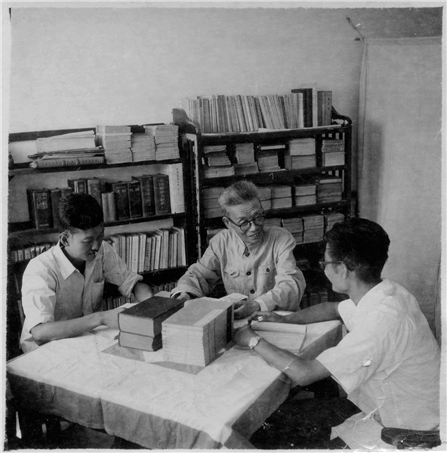

其次是他对学生在学习上的关心。董老师上课特别认真,平时总能针对学生的不同情况,循循善诱、指导学生读书。第一学期他讲授先秦文学,指导我们阅读《楚辞》,我在读书中发现,中国文学南北有不同,大体言之,北方文学多写实,尚质朴,如《诗经》;南方文学多想象,尚华美,如《楚辞》,并一直影响到后代。这是否和山川地理与南北风俗有关呢?我将此问题请教董老师,董老师并未直接回答我的问题,而是建议我去看刘师培先生的《南北文化异同论》一文及其他有关材料。后来我找到了刘师培的这篇文章,阅读后的确收获颇大,不仅解决了我心中的疑问,而且扩大了我的知识面,增加了我研究问题的新视野。在学习的过程中我将看书的心得体会写成了《屈赋“释”民》一文,初稿交给董老师,他看后对我的文章进行了肯定,但也提出了不少很中肯的意见,作了不少旁批。如第一部分我在论述前人对屈赋中“民”的不同解释时写道:“屈原作品……均作二十五篇。除目前尚有争议的《卜居》《渔父》《招魂》外,一般公认而无异议的是《离骚》《天问》《九歌》(十一篇)《九章》(九篇)。这几篇作品提到‘民’的地方共是十一处,其中《离骚》六处,《天问》一处,《少司命》一处,《哀郢》《怀沙》《抽思》中各一处。”董老师在此处批云:

这三篇中有无“民”字?可不区分。下文10页。

这就指出我的文章未明确指出《卜居》《渔父》《招魂》三篇文章有无“民”字的不足,也没有必要将这三篇文章从屈赋中区分出来,并进一步指出这里的统计与后文十页所说屈赋有“民”的地方有“十一处,”“《离骚》一篇中就有六处”重复。再如文章第四部分我在论析“民”“人”二字在屈原作品中的不同用法后写到:“屈原是一个博闻强识,知识渊博的人,他怎么竟会糊涂到‘民’‘人’不分,以至误‘民’为‘人’,误‘人’为‘民’或者同一‘民’字而前后矛盾的地步呢?这是难以解释的。”董老师在旁批云:

正面说他用词是很准确,明白无误,恰如其分的。

真是一针见血。点中了我文章弊端的要害。诸如此类甚多,甚至连错别字也用笔画勾出。初稿返回,我修改后,又将二稿送给董老师。董老师看得更是仔细,批得也更多。例如文章开头一段,董老师便用另纸全部抄下,并在后面批注云:

可删(与后文有重)

点题(题不显)

意思是开头一段与后面重复很多,可以删去;应简单点出题目,题目在此处没有显示出来。真是切中要害,再如第一部分的第二自然段谈到屈原作品的分期时,董老师旁批云:“移后。10页。”又在第10页旁批云:“作品分期,另段置于此。”要我把前文谈分期一段放置此处且提行为另一段。在董老师的指导下,我又将稿子进行了认真细致的修改后,才将它寄给当时的《四川师范学院学报》,不久《四川师范学院学报》就将我这篇文章发表了,不过在发表时却将我原文的第四部分论屈原赋中‘民’‘人’二字用法的不同删去了。这是我发表的真正意义上的第一篇学术论文,心中自然很高兴。当我把《学报》交给董老师的时候,他看了论文后并未批评我,只是说 ;“我原打算把这篇论文推荐给《文史哲》的,没想到这么快就发表了,很可惜把最后一部分删去了,成了断尾巴蜻蜓。”听到此话后我十分后悔在发表文章前未去征求董老师的意见。董老师为我批注的文章,至今还完整地保存着,斑斑点点,墨迹犹存。抚迹酸辛,董老师那和蔼慈祥的音容笑貌,宛在眼前,至今难忘。

最后是他对学生在政治上的关爱,因为我们是文革后第一批硕士研究生,当时虽然已经粉碎了“四人帮”,但“左”的风气并未彻底清除,特别在个别领导的身上还顽固地存在着,不时反映出来。记得在80年上半年,因为当时我们学习的条件十分艰苦,同学们八个人一间寝室,又没有桌子,写字都只有在被盖上进行;图书馆的图书也因多次搬迁的缘故并未打开,有的图书找不到。这些情况是实际存在的,于是研究生中有人写了匿名信反映到了教育部,教育部对此十分重视,将信转到山东省委和学校,望酌情处理。正是因为这封信,80年下半年国家才拨了一大片土地给山大准备新修图书馆。尽管如此,但学校有关部门特别是研究生处还是要清查写信的人,一时闹得人心惶惶,大家都不得安宁。由于我平时多爱发表意见,对有些事情总是看不惯,因而有关人员总是怀疑信是我写的,又是谈话,又是对笔迹,结果什么也没有查出来,只好不了了之。但说实在话,信的确非我所写,写信的人是谁我至今也不知道。但我对写信的行为是支持的,对我的调查我是不满的。这段时间我的心里颇有抵触情绪,学习也很低落。对此董老师非常关心,他开导我说;“事情终归是会弄明白的,用不着放在心上,自己正确对待就行了,要放下包袱,轻装前进。”董老师的话温暖了我心,使我吃了定心丸。但厄运并未就此结束。记得在毕业前夕的总结会上,大家都已总结完毕,正准备散会。此时中文系的总支书记余某突然驾临,她既未参加前面的总结会,当然也就不知道大家前面的发言。但她却急急忙忙,赤裸裸地在会上讲:“吴明贤,你还有反党言论没有交代!”一副杀气腾腾的架势,恨不得一口把人吃掉,简直就像文革中的批斗会一样。不过她的高压和权势并未吓住当时会上的同学,有一位古代文学专业的同学首先发言,非但没有揭发批判我的所谓“反党言论”,反而转弯抹角,委婉含蓄地给我说起了好话。此头一开,第二位现代文学专业的同学更是仗义执言,为我辩护说好话。此后每位同学发言都未揭发我的所谓“反党言论”,反倒为我唱起了赞歌。余某如坐针毡,气得脸色煞白,心脏病立即复发,按着前胸“哎哟哎哟”直叫,当时只好被人抬下送去医院,其狼狈相,真不堪言说,总结会便不欢而散。当天晚上,董老师知道此事后便来找我,对我进行安慰说:“余书记说的话,你不要把它放在心上,没有什么关系。”一再的安慰我,给我做解释,生怕伤害了我。真情殷殷,使我异常感动。毕业时董老师又来动员我留校,苦口婆心,异常真诚,我虽然很心动,但鉴于总结会上被“扣帽子”的余悸,始终没有答应,坚持回川了。至今想来,真对不起董老师的一片诚心。

如今,董老师已经仙逝,我们悲痛不已,但恩师音容笑貌,宛然在目,他永远在我心中。

西江月

为敬悼董治安先生而作

吴明贤

终岁穷栖巴蜀,平生仰止山东。分明见到董师翁,皎月窗前影动。 笑语盈盈在耳,慈颜款款入瞳。拍肩召我到堂中,惊醒原来是梦。

忆昔明湖绿柳,难忘学道先贤。耳提面命口亲传,授得灵丹一点。 求实求真求理,莫偏莫怪莫玄。斑斑手迹灿妍然,留作千秋规范。

节操青松翠柏,文章北斗泰山。堂前桃李总无言,蹊径人流不断。 精熟经书子史,深研辞赋诗篇。全书两汉喜新篇,万代丰功作鉴。

强忍辛酸悲泪,高擎美酒鲜花。灵前祭奠漫长嗟,牢记师恩无价。 流水因之呜咽,青山为此披纱。风云雨雾尽无哗,沉痛致哀默化。

敬挽恩师董治安先生:

通经史,精诗骚,学高北斗,薪火传千载,

滋蕙兰,育桃李,德仰泰山,声名播九州。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222