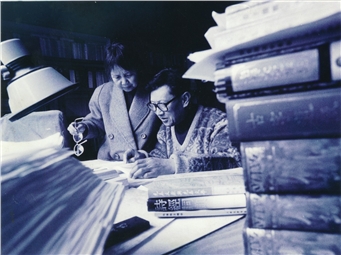

转摘董先生《难忘的启迪与教诲》一文,学者风范毕现

难忘的启迪与教诲

董治安

我自大学毕业后,曾有幸多年在高亨先生身边。进修中国古代文学。老师对于我,有严格的要求,也有殷切的期望和耐心的开导。下面,试就自己感受较深的几点,结合个人的体会,简单地谈一谈高亨先生在治学方法上给我的一些启迪和教诲。

(一)记得在我刚刚开始进修不久,高先生就反复叮嘱,要我踏踏实实地真正“读通”一种重要古籍,把这作为走向治学之路的第一步。高先生认为,多花些气力把一种古籍读深、读透,有助于提高阅读能力,积累读书经验,把握治学方法,能够进而为研读其它古籍打下基础,创造条件,开辟途径。正是在这个意义上,他一再要我和其他几位共同进修的同志记住一句老话,叫做“一经通,百经毕。”

据我所知,高先生早年在清华大学研究院读书时,曾选定《韩非子》一书作为深入钻研的对象,潜心攻读,并于一九二六年写出了那篇颇得梁任公(启超)、王静安(国维)两位先生赞赏的《韩非子集解补正》(研究院毕业论文)。事实很明显,对《韩非子》一书的攻读和《补正》一文的写作,竟成了此后高先生进一步研治先秦古籍并取得了卓著成绩的一个很有意义的重要起点。高先生嘱咐我们从“通一经”入手读书、做学问,是有他自己深切的体会作基础的。

但我当时似乎并不充分理解高先生谆谆告诫的全部意义,只是在老师耳提面命地催促之下,才不很主动地选定一部书,作为一段时间内重点研习的对象。而当我果真按照“读通”的要求,着手研习这部并非生疏的古籍时,我很快发现,自己对于原书的许多字句,根本没有确切的理解;对于必要的参考资料,或略有闻知,或完全不知何处查找;对于书中的不少疑点、难点,以前竟大都习焉不察;甚至究竟怎样把自己若干心得体会加以归纳整理,也自觉颇费斟酌,难以落笔……这不禁使我在惶惑中开始感到了治学的不易。我早就自知有读书不求甚解的毛病,然而只是在有了这么一番亲身攻读的实践之后,才着实体会到,那种浅尝辄止的泛泛涉猎,永远不可能代替对一定对象的深入钻研;而缺少对具体对象的深入钻研,仅凭一知半解,那将是很难把自己的研究建立在科学的基础之上的。

读书须要先“通一经”,再及其它;学习应当有所侧重,由点到面;对一切问题的研究,都应当选好突破口,因为只有有所突破,才可能积极扩大战果。高先生教给我的是怎样读书,而实际上示于我的,却是一个对治学来说具有普遍方法论意义的重要原则。

(二)高先生指导我进修的主要内容,是先秦文学。然而,他规定给我的必读书目,则不以文学作品为限,而差不多包括了这一时期全部重要的文、史、哲著作。他主张“读通”一书,热情鼓励我务以精、专为奋进的目标,同时却反对希图侥幸、贪走捷径,要我实实在在地走一条广中求精、博中求专的治学道路。他曾援引孟子的一句话:“博学而详说之,将以反说约也。”具体向我们阐说广与精、博与专的辩证关系,至今在我脑海中还留有深刻的印象。

所谓广中求精、博中求专,显然同样是高先生本人多年治学经验的概括和总结。高先生幼年入私塾,熟读多种经书;二十岁左右,又在张文澍先生指导下,认真研习《说文》,广泛阅读先秦诸子之作并前四史等,都为他日后学术的发展,打下宽厚的基础。而从清华研究院毕业后的几十年间,高先生学术研究的范围,几乎遍及周秦重要古籍,兼治文、史、哲,由于涉猎甚广,更能够使他从各种古籍和不同学科的联系中,有所融会贯通。所以,他对于问题的钻研,就往往能掌握丰富的资料,触类旁通,左右逢源,发人之所未发;对于某些复杂现象的分析、说明,也多能做到切中肯綮,深入浅出。

当然,广博与专精,是一种相比较而存在的对立统一关系,各人在自己从事进修和研究的专业领域,对于所谓广博之范围的理解,对于所谓专精之高度、深度的要求,都不必是、也不可能是千篇一律的。比如,我在高先生的指导下,着眼于同一时代的横的联系,把先秦文学作品作为研习的重点,以阅读相同阶段的史学、哲学著作作为适当延伸的知识面;别人则完全可以着眼于前后时代的纵的联系,把先秦文学作品作为研习的重点,而以阅读此后历史阶段的文学作为适当延伸的知识面。如此等等,应该说都是为追求广博与专精结合的正常努力。

我觉得,对初学者来说,为了逐步扩大自己的专业基础,应当注意循序渐进,有所规划。正象一味盲目地猎奇很难取得专精的成就一样,那种只凭兴之所至、漫无节制地随意浏览,也会造成时间和精力的浪费,而不利于更多有用知识的真正获得。我在开始进修时,高先生只是要求我逐次选读先秦时代的重要著作,不让我驰心旁鹜、别有所好,后来当我已经开出基础课,随着对于某个课题研究的需要,把自己读书的范围一度较多地扩展到唐宋文学时,高先生则不止不反对,而且对我有所勉励。高先生对于其他同志业务进修的指导,也始终坚守这样的原则。

(三)高先生治学谨严。他不尚空谈,反对捕风捉影;主张尊重事实,讲求证据。他为了解决疑难、澄清问题,不惜穷源竟委,锲而不舍,有时连一个字也不放过。因此,他对我和其他同志的培养,十分重视独立工作能力的锻炼,要求我们起步踏实,根基可靠。这突出地表现在以下两个方面:

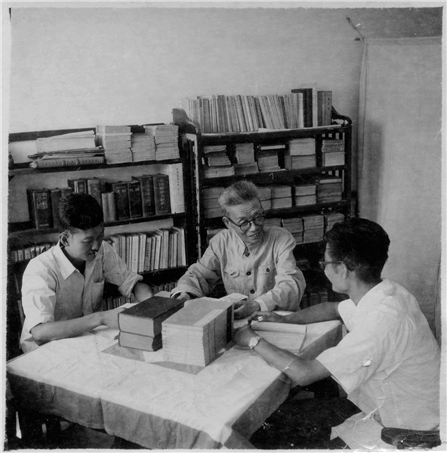

其一,他多方面地制订措施,提出要求,以图从根本上帮助我们打破文字关。首先,他把我们进修的主要内容,规定为直接接触古籍,阅读原文。对待重点通读之作,自不必说;定为一般研读的典籍,他也选出若干文章,要我们仔细地弄懂句意、字意。为了有所督促和检查,他在进行辅导时,还不时就某些疑难字句的确切理解,向我们提问;有时,他也示范地给我们精讲一些读来难度较大的文章。其次,他又用半年左右的时间,每周不间断地亲自为我们讲授文字形义学。他既从规律性上阐释文字演变发展的概况,又着眼于实用,注意结合古籍,具体分析字形构造和字义滋生转变的条例。我自己本来缺乏这方面的知识,学习以后感到收获特多。再次,他还建议我们能做到熟练地使用有关工具书。他把《经籍籑诂》和《说文通训定声》两部书推荐给我,让我务必各备一册,置于案头,时常翻查,随时解决问题。

其二,高先生在向我们传授知识的同时,常兼带指示以读书的门径,使我们有可能粗略了解中国古书的大概,初步获得有关版目目录的基本知识。比如,他为我们介绍每种先秦古籍,不仅讲其基本内容,历史价值,而且还具体说明它们的保存、流传情况。又比如,他为我们开列各种古籍的旧注旧疏,大都经过考虑,要而不繁,便于按图索骥,利用参考。再比如,在六十年代初,在高先生的直接指导下,我尝试编了一份包括九百四十多种专著的《周易研究书目》,为此翻阅了一些丛书、总集以及有关的目录著作。它使我获得的益处,显然远不限于对《周易》一书及其研究情况本身的了解。另外,由于高先生对于清代朴学家们的一些专著(包括许多札记、笔记等)较为推重,我和一同进修的其他同志,在重视文字训诂方面,也受到了一定的影响。

前人说:“读书要识家法”。其实,所读之书的内容不同,读书之人的倾向、爱好又不一致,所谓“家法”,是很难成为万能良药,是不可能被拿来到处套用的。这里,重要的是应当从实际出发,实事求是;应当结合本人的特点和需要,努力汲取别人有益的经验,特别是那些带有普遍性内容的经验。正是本着这样的理解,我才把高先生给予自己的一些指导介绍如上,供同志们参考。

我深受高先生长时间的教诲和多方面的启迪,仓促完成这篇小文,既难写得详尽周全,又可能有不尽得体之处,统希得到指正。

(原载《文史哲》1982年第4期)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222