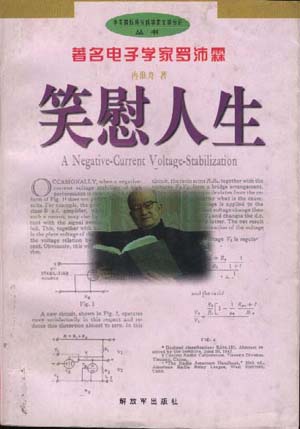

人物

罗沛霖,即罗霈霖,曾用名罗容思,1913年12月30日生于天津。父亲罗朝汉是我国早期电信界知名的耆宿。他和罗沛霖的舅父孙洪伊在天津设立了天津电报学堂(1904-1934),这是我国北方最早培养电讯人员的场所。孙洪伊是天津早期的同盟会会员,曾任大元帅府(广州)内务总长,对当年的国共合作作出过贡献,1922年孙中山与李大钊的第一次会见就是在孙的上海寓所进行的。罗沛霖的母亲孙云有《梦仙诗画稿》行世。父亲罗朝汉则以墨绘竹兰石及文物鉴赏知名于北京。出生在这样一个具有爱国思想和文化素养的知识分子家庭,使罗沛霖从小养成了好读书善思考的习惯。他12岁进入天津南开中学。1931年同时考取了清华大学和[1]?交通大学。罗沛霖选择了交通大学,进入电机工程系,1935年毕业。

青少年时代的罗沛霖面对日本军国主义的侵略烽火和反动统治下满目疮痍的中国大地,又受‘五四’后思潮和家庭的影响,他从小不满旧社会现状,具有强烈的爱国心和正义感。当时也在交通大学读书的好友。钱学森对他说:中国的政治问题不经过革命是不能解决的,光靠读书救不了国。这几句话在很大程度上影响了他一生的道路。

1935年自交通大学毕业后,罗沛霖在广西南宁无线电工厂和上海中国无线电业公司参加大型无线电发射机等的设计研制工作。1937年7月,卢沟桥事变发生,8月日军进攻上海,12月南京陷落。在这民族危亡的关头,罗沛霖认识到只有中国共产党才能救中国。在同学孙以德(友余)、周建南等的行动影响下,他奔赴革命圣地延安。

当时在西安的林伯渠在征求李强的意见后,接见了他,并接受他去延安。1938年3月进入中央军委第三局,在王诤和李强领导下工作。他参与创建了边区第一个通信器材厂,即延安(盐店子)通信材料厂,任工程师,主持技术和生产工作。

1939年,罗沛霖按党组织决定来到重庆。在此后的九年中,历任重庆上川实业公司、新机电公司、中国兴业公司、重庆国民政府资源委员会中央无线电厂重庆分厂及天津无线电厂工程师、设计课课长等职。

从1939年到重庆,到1948年赴美留学,在当时的白色恐怖笼罩下,罗沛霖坚持参与地下党所组织的各项活动,努力完成组织委派的任务。董必武决定他留在党外做统一战线工作,在中共中央南方局徐冰的秘密领导下,和孙友余、周建南等创建了中国青年科学技术人员协进会,担任干事。该协进会坚持了团结、抗战与进步的方向,团结了百多位进步的青年科技人员,至皖南事变时被迫停止活动。1945年,毛泽东同志到重庆,在红岩村接见了罗沛霖等三位原青年科技人员协进会的骨干人员,并勉励他们多作知识分子的工作。随后,在中共中央南方局的领导下,在原青年科技人员协进会的基础上成立中国建社,联合热心民主建国的科技人员,合力发展科技事业,推进建国工作。罗沛霖是共同负责的三个常务干事之一。

1947年中,党组织派孙友余向罗沛霖传达:全国解放在即,新中国建设需要技术人才,党组织决定你赴国外实习或留学。在钱学森的建议下,罗沛霖向美国加州理工学院提出了入学申请。根据罗沛霖的科研业绩反映出来的学识素养,加州理工学院建议他直攻博士学位。1948年9月,罗沛霖只身赴美,他随身携带的仅是党的地下组织资助的500美元。鉴于他的优异成绩,学院给予他本学科最高的奖学金,授予他科尔学者的称号。罗沛霖用了23 个月便完成了课程和论文,直接获得加州理工学院的电工、物理和数学专业的特别荣誉衔(magna cum laude)哲学博士学位(1952 年授予),并当选为美国Sigma Xi荣誉会会员。

1948年留美同学中建立了留美科技人员协会。该协会对动员留美人员回国建设新中国起了重要作用。罗沛霖是该协会的积极活动分子,是加州理工学院支会的负责人。

1950年6月,朝鲜战争爆发。钱学森与罗沛霖商量,决定同时返国。罗为此提前进行了博士学位论文答辨,婉谢了导师索伦森教授的挽留,坚持回国。钱学森则遭美政府迫害并被扣押,在5年后才得回国。1950年9月,罗沛霖回到北京。他考虑到自己是受党培养的,结合自己的专长,应当为沟通学术界与产业界而努力。于是他放弃了钱三强建议他去中国科学院的机会而进入了当时正在组建中的电信工业局,任技术处长。1951-1953年,罗沛霖两度独自赴民主德国考察谈判,负责组建我国第一个大型综合电子元件联合工厂,即华北无线电器材厂,并出任该厂总工程师兼第一副厂长。1955年兼任第二机械工业部第十局第十一研究所主任(所长)。1956年他被抽出参与讨论并制订“1956-1967年科学技术发展远景规划纲要”的工作,任电子学组副组长。以后历任第二机械工业部第十工业管理局及总局副总工程师,并曾兼任科研处处长和科技处处长。

1956年3月,经过近20年对共产主义理想的不懈追求,罗沛霖被批准加入中国共产党。

1963年,第四机械工业部(电子工业部)成立,任科技司副司长。1964年,应古巴政府格瓦拉的要求,我国政府派遣罗沛霖等考察古巴电子和自动化行业,以协助古巴制定发展电子工业规划。以罗沛霖为主提出了符合实际的方案,向周恩来总理及电子工业部领导汇报,获得首肯。文化大革命’中,罗沛霖也受到无端的隔离审查。1969年7月,他被下放到河南叶县干校劳动。1972 年,罗沛霖重返电子工业部,继续任科技局副局长。1980年电子工业部成立科学技术委员会,罗沛霖任第一副主任。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士),曾任技术科学部常务委员,计算机学科组组长,电子学科组副组长。

他先后受聘为北京理工大学、南京大学、东南大学、西安电子科技大学、桂林电子工业学院等校的名誉教授,北京大学兼职教授。他还兼任过云南大学教授和校务委员会副主任。

1988年,机械电子工业部成立后,受聘为科学技术咨询委员会委员。1994年重建电子工业部后任部科学技术委员会委员。1994年,中国工程院成立,罗沛霖是创议人之一。他被选为院士和主席团成员。

罗沛霖是第-、二届北京市人民代表大会代表,第三、四届全国人民代表大会代表,第五、六、七届全国政治协商会议委员。近年来多次列传于国际传记中心(剑桥)、美国传记学社(ABI),美国工学学会联合会(AAES)及勃克(Bowker)多种名人录,并被邀请受奖。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222