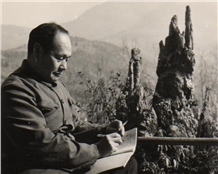

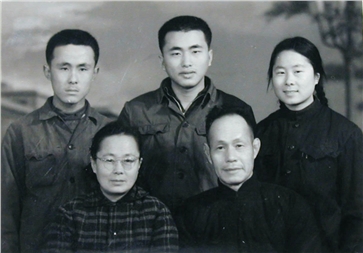

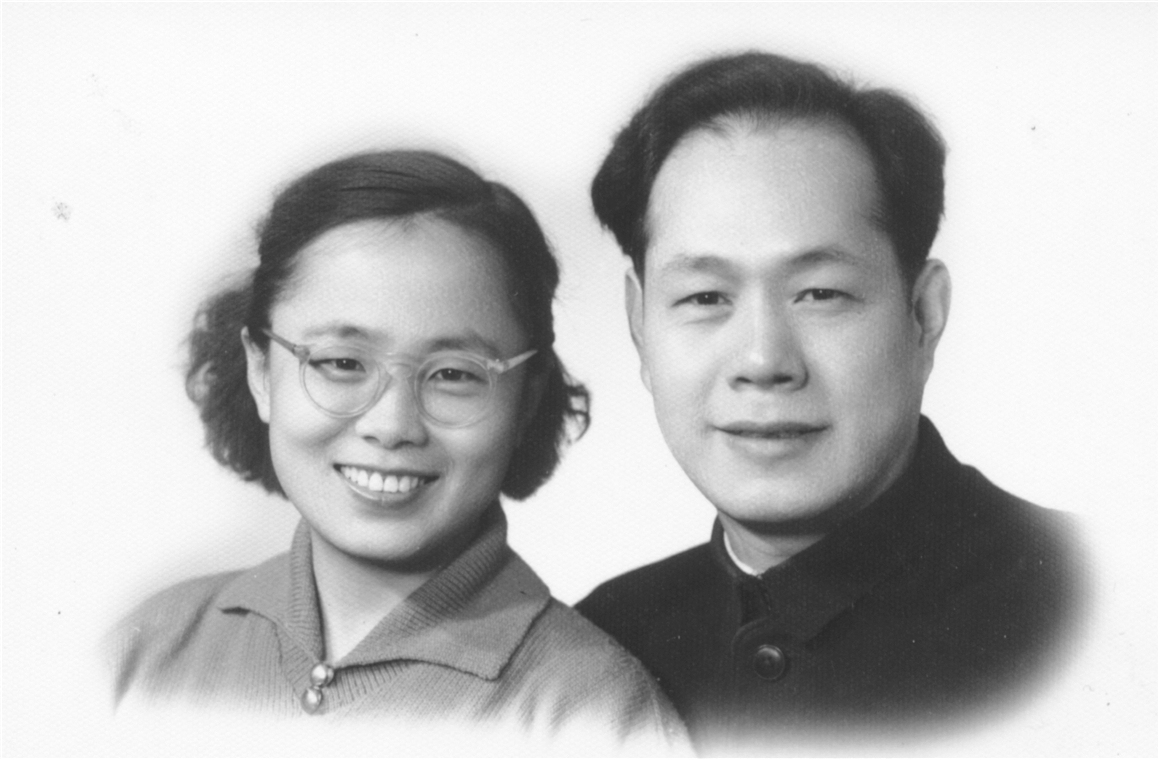

忆首都图书馆改革的先行者薛汕

1934年参加革命的薛汕是搞文学创作和研究的,曾担任上海震旦大学教授。面对一个旧社会遗留下来的图书馆,虽然经过了解放后的初步整顿、三反运动,但是问题依然多多。薛汕到馆的半个月后即上书市政府文化处,提出《对北京市图书馆工作改进的意见》,他要使一个旧型的图书馆改变为一个新型的、真正为人民服务的图书馆。

支持符合办馆大方向的创举

1951年8月以来,图书馆多次举办文艺座谈会,介绍作家与读者见面。诸如徐光耀谈《平原烈火》、周立波谈《暴风骤雨》等,读者反映热烈。薛汕馆长到任后,认为这个学习方法很好,在作家与读者之间架起桥梁,使读者更深入地理解作品,应大力支持。他也照方抓药,亲自主持、举办了纪念鲁迅先生逝世16周年报告会,由著名作家孙伏园先生作《鲁迅先生逝世纪念日谈话》。

当年的市图书馆在头发胡同,馆址比一般居民的四合院稍大一点;西华门的总馆也大不了许多,而且地处城区中心。场地小,都造成到馆的读者绝大多数是学生和少数附近居民。图书馆采取了“走出去”的办法,主动下厂、下乡、下部队,建立和发展图书流通站。这一措施,受到薛汕馆长的重视和支持,他提出配合祁建华识字法开展读书运动,巩固和发展流通站。这一举措为以后与区县文化馆工作合作、帮助他们搞好他们的图书馆建设,打下一个很好的基础。

对以上两项工作,薛汕都是及时进行总结,有的事项他亲自撰稿,报告上级,并印发给图书馆同行学习借鉴。

大胆改革图书借阅制度

改革的第一步是“取消门证,改用阅览证”。采用入门证,控制读者,防止图书流失,是当时图书馆界普遍实行的一项重要措施。办法是在图书馆大门设置门卫,发给到馆读者一枚铜质编号的门牌,读者凭牌借书阅览,把书还清后,门牌交还门卫,方可出馆。这种限制读者的制度,极大地伤害了群众利用图书馆的积极性,有的居民甚至怕到图书馆看书要钱,不敢进门,阻碍了图书馆功能的发挥。改革后的措施是:在取门证的同时,采取“读者登记卡制度”的方法,即读者填一张申请卡,登记上姓名、所在单位、居所等,居民凭户口簿,职工凭工作证,学生凭学校证明即可发给阅览证,入馆阅览。

再进一步的配套措施就是开展“无保外借”。 薛汕馆长亲自写了《为什么要开展无保外借图书工作》一文,上报市政府文化处,指出北京市图书馆现存的问题,有保外借图书的危害,申述开展无保外借图书的条件和意义等问题。原来的有保外借,是读者找一个市面商铺,出具保证书,担负丢失图书赔偿的责任。图书馆还得派专人到该商家逐个对保,审查合格后才发给外借证。当时要取消铺保制度,就全国范围来说是一场改革。所以,他说:“这是对人民图书馆的工作人员思想上的一个考验,在实际工作中,这是你保持资产阶级的观点呢,还是果断以无产阶级思想来开展业务的问题”,“是资产阶级办图书馆,还是无产阶级办图书馆的立场问题。”这一工作,首先是以“便利读者推行无保外借图书运动”开始的。从1952年11月1日开始实行到30日,一个月,写出了总结报告。

事实证明,无保外借完全符合预期设想,读者人数骤增,外借册次比以前数倍地增长,而且读者成分也发生显著变化。读者在座谈会上都一致称赞这个办法好。当然,也出现一些问题,如开架外借书排架混乱、找书困难、有证借不到书、书供不应求等问题。市图书馆这一做法经过半年的摸索改进,于1953年得到中央文化部社会文化管理局的肯定,在《文物参考资料》上通报全国,而且,首先在北京图书馆、东北图书馆和上海图书馆采用实行。之后,便是各省市图书馆以及铁路的、部队的图书馆,纷纷持文化部社管局的介绍函来馆参观学习。北京市图书馆在改革的道路上率先迈出了可喜的一步。

这里还想补述一点,作为推行无保外借工作的配套措施之一,薛汕馆长还提出“无人管理图书,将图书开架陈列,任由阅读” ——将通俗读物阅览室、杂志阅览室和新闻阅览室实行无人管理。但是,限于当时的条件和管理措施跟不上,未能取得进展。他的理论显然是先进的,为后来图书馆界实行“开架借阅”做了有益的探索。

首次设立“书刊交换文库”

薛汕馆长吸取北京市文联资料室交换期刊的经验和苏联有关先进经验,于1953年5月设立“书刊交换文库”,至8月25日,举办了两次期刊交换。

为什么要设立书刊交换文库?就是为了“互换有无,互补残缺”,这是图书馆为社会大众开展的非常有意义的开创性工作。两次活动共与170个单位建立交换关系,包括中央、市级各机关、团体、学校、工厂、部队及读者群众。交换原则是,“机关团体不等量,个人等量”、“先公后私”等,换进换出期刊数以万计,既让本馆重要期刊全都补齐,也让许多单位和个人受益,可以说起到了“书尽其用”、广泛流通的目的,同时,为国家节约图书资金做出了不小的贡献。这一做法表明,书刊交换文库由期刊扩大到图书,无论是当时的各方反映和要求,还是后来图书事业的发展,都要有“书刊交换文库”这样的组织机构来做调剂,如建立全国性的书刊交换文库。无疑,这项工作是具有开创性意义的。

改革图书分类编目制度

1953年是北京市图书馆迁移到西华门设立“总馆”,并开始发展的年代,图书馆大量购入反映新时期政治思想和学术文化的新书。当时,全国图书馆都面临一个重大课题,即使用什么“图书分类法”来类分图书和组织目录。这一问题关系到作为新中国的图书馆办馆方针和如何完成任务,旧的分类法和目录显然已经不合时宜,不能起到宣传图书和指导阅读的作用。在这方面,东北图书馆率先改革了旧的图书分类表,编制了《东北图书馆图书分类法》。于是,在馆员的建议下,全馆新书采用了这个新的图书分类法,直到“文化大革命”后,比较完善的《中国图书馆图书分类法》公布,才停止使用,改用国家的标准图书分类法统一全馆新书目录。

重视图书馆学理论与工作实践的结合

薛汕馆长到馆之初,感到图书馆学知识贫乏,为加强业务学习,即与北大图书馆学专修科联系,解决一些困难,获得了苏联图书馆工作的先进经验。在本馆开展“对待读者工作”取得了一定的成绩和经验之后,于1953年3月,为加强彼此间的业务交流,在文化部社会文化事业管理局图书馆处的支持下,由北大图书馆学专修科、北京图书馆及本馆组成“对待读者工作”的教学小组,讨论研究有关群众性的图书工作问题。薛汕馆长亲自就这就一问题拟订提纲,写成草稿,报市文化处,拟先向北大学生作报告,使之能够逐渐系统化。市文化处认为:我们这一套经验尚不系统,如果参加“对待读者工作”的教学小组,做研究工作还可以,没有同意去讲课。之后,北京大学图书馆学专修科主任王重民先生,持北京大学介绍函,来“洽谈聘任薛汕同志来校兼课问题”,在他的一再要求下,薛汕馆长终于登上了北京大学的讲堂。这种从理论到实践,又从实践回到理论的做法的往复循环,带来了日后北大图书馆学专修科组织学生来观摩,毕业生驻馆实习;同时也邀请市馆人员前往作专题报告的新气象。这种交流后来成为惯例。直到薛汕馆长离职前,于1955年2月,经市政府文化处批准,北京大学和北京市图书馆签订《业务联系合同》。这一有利于双方提高教学质量和业务水平的合作关系,一直贯穿在后来的北大图书馆学系的教学和首都图书馆的工作中。

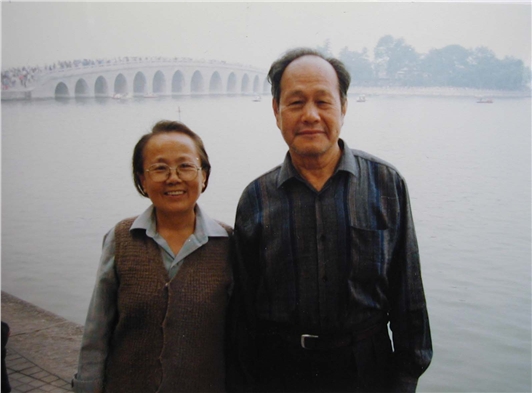

薛汕馆长在任的两年多,正是北京市图书馆藏书大量发展的年代,他十分关注这方面的工作,他还趁休假之余,南下访书。他在家乡潮州见到一部《潮州歌册》的木刻版堆满一屋子,十分珍贵,他当即与老板商定印刷三部,两部代售给北京图书馆和北京市图书馆,一部归他自已,版家多印了一些自行销售。后来得知,这个大部头的潮州民间歌册的刻版,在“文化大革命”中全部被焚毁。多亏有薛馆长的学识和果断拍板,一部包含潮州地区民间说唱文学的巨制免于“浩劫”得以保存下来,给首图留下一份关于薛汕馆长的美好记忆。

在今天看来,薛汕馆长的事迹似乎再普通不过了。可是,那是新与旧、先进与落后、保守与创新的矛盾斗争,需要智慧和勇气,说他是早期图书馆改革的先行者一点也不为过。

而今,50多年过去了,首都图书馆发生巨变,这是“头发胡同时代”图书馆人连做梦也不会想到的。首都图书馆的建筑规模之大、服务功能之齐全快捷,一句话:以数字化为标志的现代化图书馆,已经远非昔日可比。2013年将迎来建馆百年大庆,要建设一个21世纪的大都会型图书馆,任重而道远,但我想仍然需要发扬薛汕馆长的这种精神……

(原首都图书馆馆长 冯秉文)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222