和薛汕同志相处的日子

薛汕同志在写《和蒋经国相处的日子》一文时,蒋经国还健在。听说蒋经国读到这篇文章时,不无感慨地说过这么一句话:“大陆还有人想到我!”这是意味深长的。我想,凡是为国为民做过一些好事的人,人们怎么会忘记呢?自从薛汕这篇文章发表后,有国内外,尤其是港台一度出现了“研究薛汕”现象。我在写此文时,我的老师,也是我的革命领路人之一,薛汕同志已在1999年的4月28日告别了他热爱的世界,告别了他的家人和亲朋好友,告别了他热爱的的革命事业和文化事业!

我一向喜欢也是习惯地称薛汕为同志,我觉得这样感到亲切。我不习惯称我在解放前就认识的朋友为“老”,尽管他们已进入受人尊敬的老者行列。薛汕大我十岁,当然是我的老大哥。我说薛汕同志是我的革命领路人,自然也是我的老师了,因为我和他前后相处的几十年当中,向他学到了不少的东西,特别学会了怎样做人。

当薛汕健在时,有不少人写过薛汕,大多数是写他的文学生涯,也有写他的革命经历。我也想写他,我想在他健在时写出来,可请他过目,有什么不对不恰当的地方他还可以指出来,我就可以改写得好一些。但不知怎么的一拖再拖也没有动笔,成了永久的遗憾!我是一个从小就好动的人,不像薛汕那样一直热爱文学,做出了很大的成绩,所以不少名人传记词典里有他的传略。

薛汕从少年时代起就人小志大,有很大抱负,20岁左右就走南闯北。曾想,新四军在南昌成立之初,在他那样的年龄,能和周恩来同志、项英同志握手、同坐、谈话,同辈中人能有多少?难怪我在《北京新四军暨华中抗日根据地研究会会员通讯簿》中看到他的大名。由于受到他的教育和影响,我也参加了新四军。

1941年我在广西柳城中学学习时,读过舒同同志写的传记文学《新生代》,从书中知道了一二•九动动。书中描写的人物,成了我崇拜的偶像。没想到我崇拜的人物——薛汕此时已出现在我的眼前。

薛汕是1941年从江西来到广西的,头一次出现在我眼前的情景我已记不清了,我本想在他健在时和他长谈一次,可惜再也不可能了。所以本文写我和他相处的日子,只能叙述的多,描写的少,对话就更少了。从这方面看,薛汕的记忆力过人,在他所写的《和蒋经国相处的日子》一文中,不仅写事、写景、写人,而且还写了人物对话和内心独白,生动感人。他在送那篇文章给我时曾对我说过这样的话:“我写《和蒋经国相处的日子》只写了很小的一部分。如果环境允许,我还可以写很多。”好家伙,仅就那篇文章就已经让读者对当时的蒋经国有所了解,如果再详细写蒋经国有情有义的一面,则更使人了解蒋经国是一个值得怀念的人。我曾对薛汕说,应该继续写下去,将来可以出一本书。他还对我说过,中央有关部门找过他,对他写那样的文章表示支持,可他后来整天忙于通俗文艺和东方文化馆的事,而没能继续写下去。

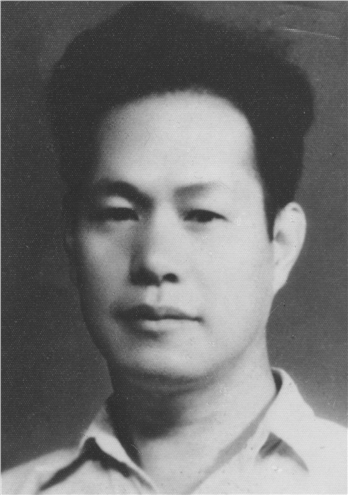

我模糊地记得第一次见到薛汕时,他高高的个子,穿着白力士鞋,走起路来蛮精神。作为广东人,他的个子算高的,脸也不像广东人那样较黑,他的脸长而白晳,眼窝有点儿凹。不过,他的广东话的语音语调都相当重。我那时周围的广东人很多,加上我爱听爱说广东话,爱看粤剧,所以我有时爱和薛汕讲广东话,而他则尽量和我讲国语(普通话)。薛汕是怎样到了广西柳城、柳州、桂林的情况,是当时听杨健(又名杨启新)同志讲的。

1939年,江西集中了不少从北方和上海、南京等地撤退出来的大批抗日的仁人志士,薛汕正是其中之一,而且是重要的一员。40年代我认识的一些人中或多或少都与薛汕有关系,杨健与薛汕的关系看来不浅,他经常向我谈到薛汕。我记得比较清楚的是杨健告诉我薛汕在北平读书的情景。他讲,薛汕就在中国大学读书,而且还是学生运动的领袖人物之一。杨健所描述的故都北平,深深地吸引着我。他对我说:“如果你要想听敌后抗日的故事,就去找薛汕,他是从那儿过来的,他的故事可多啦!”杨健还告诉我,薛汕在江西坐过牢,不由得我更加佩服薛汕。那时候的进步青年觉得为革命坐过牢的人是很光荣、很伟大的。可那时怎能想到,全国解放后,一些为革命坐过牢的同志,却被打入了另册。薛汕就是被打入另册的人。在那个时候做地下工作,真可谓神出鬼没,今天还在一起说说笑笑,明天就不知道哪里去了。当我正要找到薛汕听他讲故事时,他却不辞而别,不知道到哪里去了。杨健讲,他可能去了柳州。

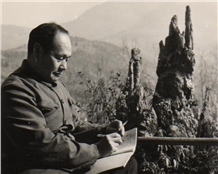

不久,我按照老杨的意思,到了柳州报考《柳州日报》练习生,结果榜上有名。老杨和薛汕对我说过同样的话“人要有一技之长,尤其在未来的新社会,更要有一技之长。”大概正因为有他们对我“人要有一技之长”的教育,使我得以在报考《柳州日报》练习生时名列前茅。在柳州这段期间,我有时见到薛汕。有时是在靠近江边的一条街上,我俩谈呀谈呀,不知不觉走上了浮桥。他以“桥”寓意,给我谈到一些人生哲理,这对我后来爱读一些哲学书很有影响。从那时起,我觉得他不仅是文学家,也是哲学家,很佩服他的学问。虽然我们见过几次面,但我从未到过他工作的地方和住所,似乎能在街上见见面,谈谈话就很好了。我有时见到薛汕,是在书店里,见他双手捧著书,凝神地读着读着,痴情地在书的海洋里游泳……看来他早已知道我在柳州日报工作,在柳州日报肯定有他的朋友。后来才知道他在《柳州日报》编《民风》双周刊。我到柳州日报应考是否与薛汕有关,我一直没有问过此事。后来我知道他编《民风》时就已经很有名气了。他写的诗自然不少,可惜我没怎么记住。

那时国共合作的气氛在广西要比江西好,对共产党和进步人士的迫害不像别的地方那么厉害,薛汕先在柳州,后在桂林施展了他的才华。因为我那时年纪小,还不太懂事,只是星星点点联想到一些事而想起了薛汕,我希望能有人写这方面的文章,例如碧野同志就可以写。碧野在那时是很有名的,他写的文章就像其笔名那样优美。那时碧野拥有很多读者,特别是年轻的读者。碧野与薛汕的交情很深。在广西时的薛汕,应该还有人写出对他的回忆。后来我去了桂林,我和薛汕在桂林见过几次面。薛汕写些什么忙些什么我都不清楚,好像认为那是大人的事,其实那时我已经进入青年了。有一天,杨健突然到书店来找我,他和我谈了很多事,主要是他在柳城中学暴露了,要去昆明。他问我和薛汕的情况,我我说我见过他几次,至于他住在哪里却不清楚了。

当时桂林文化名人很多,他大概是属于那个圈子的。对于我,在他看来毕竟是一个小孩子,处于懂事又不懂事的阶段,所以有些话有些事不便对我说。我们见面不多,谈话也不多。后来我才知道自从他由江西的牢房被放出来,而且逃离江西以后,一直有国民党的特务在暗中监视他,所以他的行踪不定,由此可见他是国民党特务盯梢的对象。他怕连累了别人而有意避开了一些朋友,这对他来说是很痛苦的。有些同志也会因此而产生误会。

大约是1944年秋冬之交,我和薛汕在嘉陵江和长江交汇的重庆不期而遇。大逃亡中,有不少人不幸死去,而我们还都活着,见面时不由得互相询问怎样逃到陪都重庆的。那时我已进了重庆生活书店工作。在重庆我们一共见了几次面,他给我的感觉更是神神秘秘,生怕有特务盯梢。薛汕是职业革命家,走到哪里就革命到哪里,总是以革命事业为主。我从未听到过他谈爱情﹑家庭﹑儿女之事。他什么时候结的婚我不清楚,总觉得他只身一人,生活飘泊不定。新中国成立后我听他讲,他到重庆是想找到南方局的同志,特别是想见到周恩来同志说明被捕的情况,要求恢复他的组织关系。那时候他没法也不大可能和我谈这些事情,要是他对我说了,我会向薛迪畅﹑张友渔等同志反映,说不定还能帮上忙。张友渔同志是南方局的负责人之一,他那时身兼生活书店总编辑,可能更便于向南方局反映。

我和薛汕,薛汕和我经常是不告而别,又不期而遇,好像有一种缘分。1945年初我离开重庆,化妆经过敌﹑伪﹑顽(指国民党军队)三道封锁线到了鄂豫边区参加了新四军第五师。日本投降后进了中原解放区民主建国大学本科学习。学员来自大后方和武汉沦陷区的青年共四五百人。后来了解到学员中间也有薛汕带上革命道路的男女青年,如沈文倩同志等,可见薛汕在当时作用之大之广。

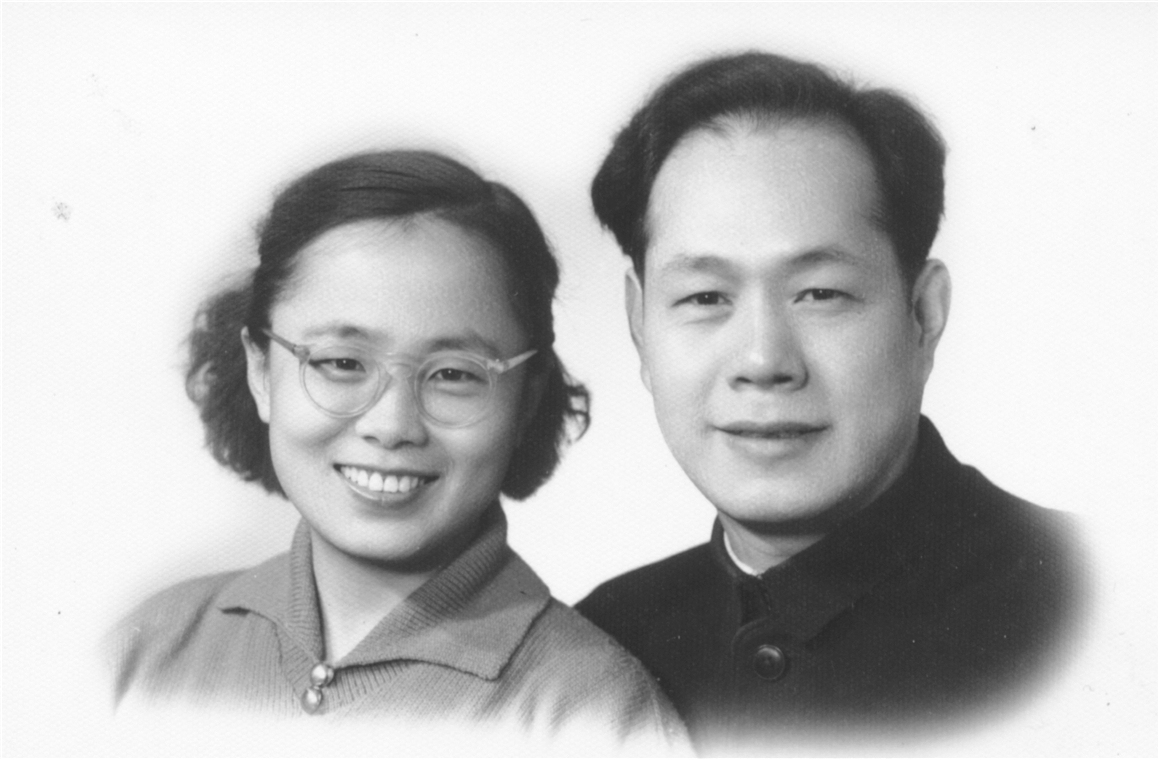

我与薛汕,薛汕与我,说有缘分真是有缘分,我们在上海又不期而遇了。薛汕是到过大城市的人,上海对他来说是旧地重游。薛汕穿上了西服,像个大学教授,实际上就是大学教授,他那时在震旦大学教书,好像是教文学。他还告诉我他正和别人编《新诗歌》。我在上海所见到的薛汕是堂堂仪表,衣着整洁,这和以前的薛汕大不一样,但也不是油头粉面,西服还是有褶皱的,皮鞋也不是擦的锃亮,看上去还是个文化人,但不是邋遢的文化人。在上海,他好像如鱼得水,有了一些安全感,我们见面的机会多了一些。有天晚上,我和薛汕谈了很多,回忆了不少事情,谈过今后的打算。他说,由于国民党围攻中原解放区,中原的人民解放军进行了中原大突围,实际上全国内战从此爆发了,往后上海也不是安身之地了,搞地下工作的会更困难、更危险了,他要我有所准备。那是一次有意义的谈话,后来形势发展果如他所料越来越紧张。

大概是1947年夏天,时局更加紧张,有些已被暴露身份的革命同志受上级指示分别离开上海。此时我和薛汕还见过一两次面,好像我还去过他的住所。

我实在记不得我和薛汕在50年代、60年代、70年代近30年里,我们究竟在北京见过面没有,一点印象都没有。可以说,自1947年在上海分别后近39年彼此没有音讯。哪料1981年我在北戴河休假时,竟迎来了北京大团员。那一天去看海上日出,我意外遇上了薛汕。我记得清清楚楚的是薛汕先叫的我,虽是出乎意料,也是在情理之中。在北戴河休假的几天,我和薛汕几乎每天见面谈话。在他的谈话中除了看不惯有些党员不像党员之外,他革命的意志坚定,还想解决组织问题,对文艺事业仍然孜孜不倦。最使我感动的是被迫下放到张家口、怀来一带劳动时,他冒着可能罪加一等的危险,在农村为许多农民看病,甚至敢为久治不愈的病人把脉、下药。通常是一般的病他都能治愈,疑难病他也可以延长病人的寿命。所以他成了那一带不挂牌的名医。我问他怎么就学会了看病,他说他原来就懂得些中医,后来应农民之所需,之所急,在那缺医少药的年代,看到农民生了病一时无着,实在可怜,他就不顾三七二十一为农民看起病来了。我说,有的治好了好说,有的治不好怎么办?他当时没有考虑个人安危,他说他当初为革命也准备随时而死,现在为农民看病自有公道,就是冤枉死了也值得。为此,还真有久治无效而亡的,他曾被绑捆过准备一死,然而农民们说话了,保了他,其中有动人的故事。接着他继续为农民看病,分文不取。他的医德广为流传。由于在农村边治病边自学,他积累了不少病案材料,已经写了一本书,可惜未能出版。

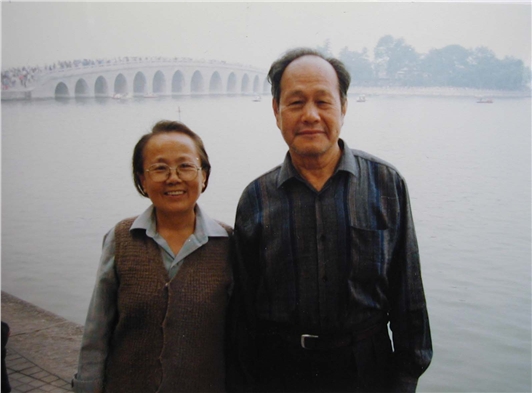

自1981年至1999年4月28日薛汕辞世,这将近20年的时间我们可没有少见面。有时每年每个月有一二次见面,原因是我们搞了一些学术合作,而且凭着彼此了解,相互信任,几十年缔结的友谊,都配合默契,合作得很愉快。譬如,80年代初,几乎在前后差不多的时间里,北京民间成立了中国俗文学会、中华孔子研究所(后成为中华孔子学会),我请薛汕同志加入中华孔子研究所,成为研究所最早的理事之一(那时未设置常务理事),他大力支持,曾参加过一些活动;也就在这个时候成立了中国通俗小说研究会(后成为中国通俗文艺研究会,先后是薛汕、贾芝、陈钧任会长),他请我加盟,成为理事会常务理事之一。我是孔子研究所的秘书长,在初创阶段我们相互支持,其艰劳只有我们彼此体会最深。

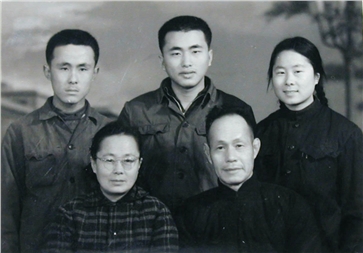

1991年东方文化馆成立时,薛汕、张穆舒夫妇,方蒙、刘诚夫妇,我和老伴贾泽华参加,还有其他同志作为东方文化馆的发起人,薛汕被推举为馆长,张穆舒任秘书长,方蒙任副馆长,刘诚任理事,我任副馆长,贾泽华任理事。东方文化馆成立之初,大家雄心勃勃,原拟建馆,因为最早的发起人旅美华人李望如先生是薛汕三四十年代的亲密文友,他答应去泰国、香港募集建馆资金;江老江树峰同志更是德高望重的著名书法家、诗词学家、外国文学教授、中华孔子学会顾问,他答应为东方文化馆建馆争取一路绿灯。东方文化馆还得到雷洁琼、程思远、艾青、张岱年等著名人士的参与和支持。范敬宜等同志参加也是较早的,曾与江老、薛老等畅谈东方文化的前景,还特别谈到在《东方文化馆馆刊》上倡导的“中国学”等等。

薛汕同志的仙逝使我不敢拿笔而又不得不拿起笔来,写了这么一些拉杂的回忆。在这篇对薛汕的回忆录中,我还没有写两次访问美国,两次访问香港时遇到过的学者教授谈及薛汕,对他的为人品德表示敬仰之情;我在这里也未写到我参加过的多次国际学术研讨会上,国内外一些著名作家和大学教授对薛汕的著作本身提出要好好研究、讨论。总之,将来我还要写一些,还要把他送给我的一些著作认真地学习、研究。虽然我已进入古稀之年,但我要以薛汕为榜样,老有所为,老有所为,死而后已。

原中国社科院美国研究所研究员:万 青

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222