一座山峰巍然不动

一座山峰巍然不动

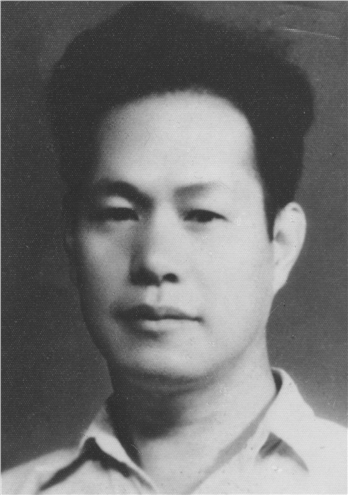

樊 夏

榕树下的歌者

岭上闪烁着霜花,照亮了院场。院场上那株高大蓬勃如伞的榕树下,有个身躯伟岸的年轻人,身着一套深绿色的旧中山装,领口敞开着,一边漫步一边低声哼着歌:“在那茫茫的西伯利亚,是俄罗斯受难者的坟……”歌声浑厚而深沉,恰如其人,引我缓缓地走近他。

又一日清晨,这歌者又在院场无人空旷处唱起轻快、激越的《马赛曲》。可那株老榕树上一群灰色鹭鸶在“叽呱、叽呱、地叫着,互斗着。他厌烦了,曲未完,转身回屋。他发现了我站在不远处,便微笑一下,点点头,说了一句广东口音浓重的话,我没听清楚。然后他回屋去了。我们就此相识。人们喊他“阿雷”。

这是1939年春天。当时他叫雷宁,在江西赣州的“赣县抗敌后援会”组织科工作。而我则初来“宣慰工作团”,住在一个院落的东屋。有时,雷宁偶尔到东屋来与“宣慰团” 团员们闲聊一阵,不时听到他发出爽朗的笑声。

不久,他调到专署编刊物去了,从此难得见到他。

1940年春天,我因发痔疮,到郊区一所医院住院动手术治疗。半个月后出院,听到“雷宁被捕了。”我暗下一惊。我怀念他,我憎恨捕人者,我沉默了。

“宣慰团” 团员们悄悄离去。我感到孤单。我努力寻找党组织关系,但联系不上。我也悄悄转移到大余的矿山去了。

1942年春,我在桂林郊区一个阅报栏前,巧遇雷宁(即后来的薛汕),从彼此惊疑,到渐渐互相了解,放下了警惕心。经过这一个过程后,我们结下可信赖的友情。他通过老朋友介绍我到广东钦州教书。

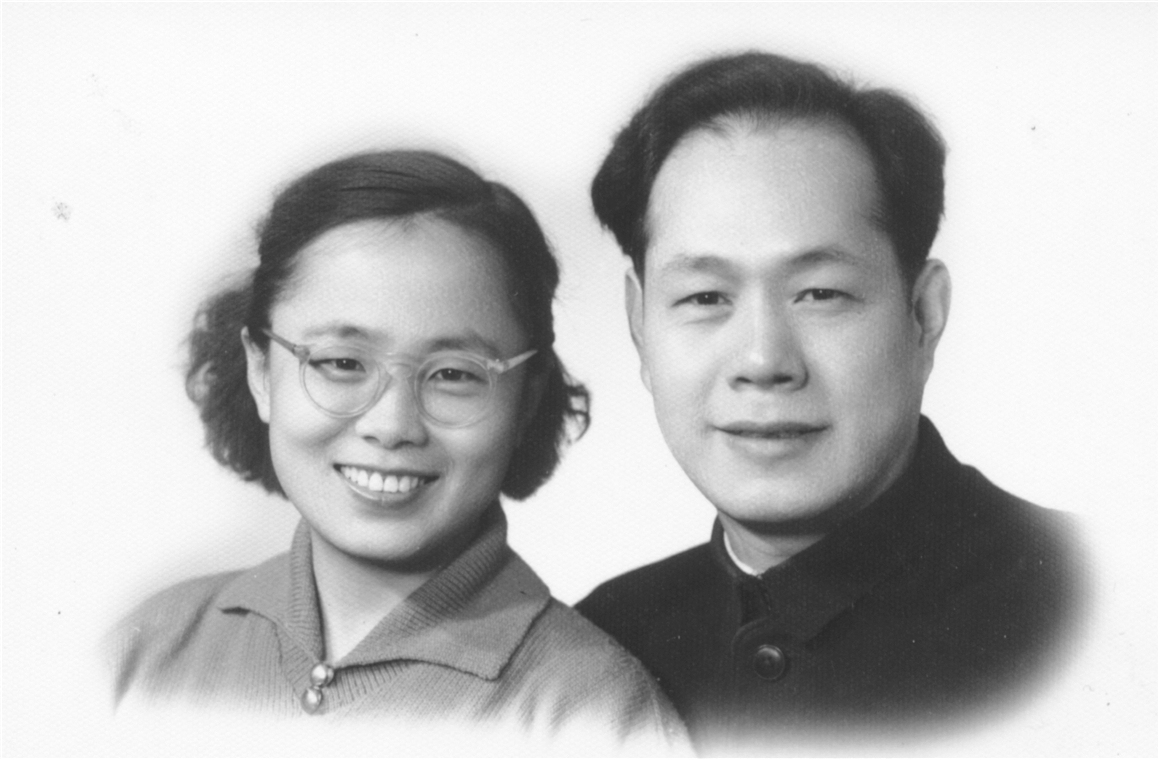

“儿女情长”

薛汕是条硬汉,他“儿女情长”,但并不“英雄气短”。这从他昔日在上海写的《贫穷的一夜》中可以看出。那时正是解放前夕的黑暗日子。有一夜他身上只剩下够两个幼女一顿晚餐的钱。他把这钱交给临时照顾孩子的人,自已却空着肚子上街了。在一个并无深交的友人家,只求多呆一些时刻,而难于启齿。他说:“这习性不是什么面子,而是想到:我的能力只能够这样?为什么要丧失自信?不能,不能……”他喝着朋友家的牛奶咖啡,吸着烟,挨到深夜。他对友人说:“我不让我的辛劳为孩子们知道,她们不必和我分忧。”他文中写道:“为了爱的缘故,让我伸出即使瘦骨嶙峋的翅膀,仍要庇护我的两个孩子,让她们成长。”

当他为孩子们而遇到困难的时候,他是“沉思,不说话,昂着头倔强地负荷着孩子‘渡过生命的苦海’”呢。

正是这种“爱的缘故”,他一生不仅关心和庇护自已的孩子,而对亲友们的孩子也一样关心与爱护。他为失学失业的孩子操心;他关心家乡优秀子弟的读书,推荐他们上大学。去年,他还为我的孙女上大学而操心呢。

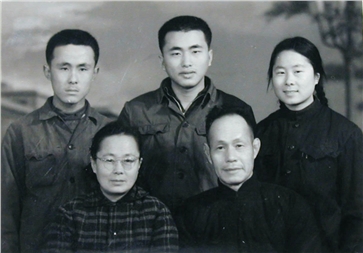

痛失慈母与“心之墓碑”

薛汕原姓黄,出生于民国初年。当时家乡潮洲处于地方军阀战乱和匪患,水火灾害的不安环境中。他有“生不逢时”之感。他的父亲是个安份守已的老实人,以编竹器谋生,养活一家七、八口人,艰难而劳累。母亲张婵娟,出生于有教养的书画家之门,慈爱善良,含辛茹苦,忍气挣扎。有时出门拾破烂或做点小买卖,以补贴家用。薛汕后来回忆说:“(母亲)再穷,也要我读书。”因而他自幼受慈母“教示”,立志有所作为。他的父母 再怎么窘迫,也总把希望寄托在长子身上,把他当“命仔”看待。

当日寇侵占潮汕时,他的老父亲黄嘉潜率子女逃亡到江西赣州,以为这“命仔”已出头,可以有个“新归宿”了。千辛万苦,老父亲竟寻不着儿子。万分焦虑之中,得到个坏消息,儿子被捕了。老人和他大女儿(薛汕之姐)冒着风雨,颤抖着身躯,奔走终日,呼号无门。他们踯躅街头时,幸遇两个青年接待他们,百般劝慰,筹措路费,劝老人还乡。(这是地下党组织的帮助。)

我见过薛汕老父与他大姐那高高身材奔走街头的形象。也见过他的老母张婵娟于广西的一座小城。而且这位慈祥老母把我当她的亲儿子一般看待。她到这小城是服侍媳妇临产的。她关怀儿子的工作与家庭生活,是儿子接她到广西的。但我不久即去钦州教书,离开这位老母亲,没能关心她、照顾她,真是遗憾终生啊!

1944年国民党败兵在湘桂一带大溃退时,不幸这位可敬可爱的老母亲与她的女儿逃难时失散了。从此音讯杳然,闻之令人哀伤不已。而失去慈母的薛汕其悲痛之情,更可想见了。

薛汕在《祭誓》一文中说:“见到人家清明节去郊区扫墓,不由得又想起了母亲。”“母亲的坟墓在哪里呢?”“我从什么地方找到她的荒冢?”“有哪个好心人啊,来替无家可归的路尸筑起一个墓?”他激愤而沉痛的提出几个问号,谁能回答呢?

“为了母亲的缘故,把母亲埋葬于我的心里,筑起一个墓……在心的墓前,刻出看不见的字碑;我不能忘记母亲的。”他还说:“(母亲)她有着韧性,不畏饥饿,贫穷,乃至被另一些人看起来是下贱之类……”

好母亲的失散与死亡,在他的苦难历程中受到打击的是极其沉重的。但他终于收起“感情外溢的心;应该更冷静些,用以对新的悲伤、新的不幸,准备更好的誓言,在我母亲的墓前。”他说:“我低下头去,我的笔尖不愿休息,我要为来日耕耘下去。”他还说;“我相信土地上真正的人性光芒不会死灭的。它即使一时被包裹在尘光恶影中,但可以放射,就能放射……”

这些,都是《祭誓》的作者在“心之墓碑”上刻出的誓言。

同志、朋友和兄弟

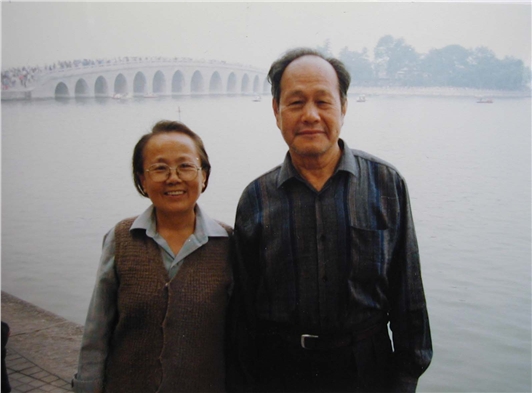

在江西时,我与薛汕同是中国共产党员。他属于省委方面的,我属于粤赣边区特委方面的。彼此本没有联系。我要求组织关系转到省委方面来,以免引起某些同志的误会。可组织关系刚转到薛汕手中时,因材料尚未到,他没来得及通知我,即突然被捕。(这事在解放后薛汕才告诉我的。)我们先后在1944年到达重庆。他介绍我到重庆《新华日报》社与朱语今同志联系回解放区去,等候交通消息未成功。他也多次努力寻找组织关系。他说:他若寻到组织关系,我的组织关系就好解决了。所以,我一直相信他,跟定他。解放后他介绍我到武汉市文联工作;他去北京,又介绍我到北京、河南等地工作。他关心我的生活、工作与写作,真是情深意重。我们是同志,是挚友,亲如手足。最近才知道他的年龄只比我大三个月。而我一直都把他当老大哥看待。他1981年到苏州来看我;而我在1992年到北京去看他时,我们都是抵足而眠,早晨同去散发,呼吸新鲜空气或锻炼身体,亲密无间。在工作能力上、创作质量上,他给予我无限的鼓励与帮助,使我的学识获得进步,能力得到提高,我确实只能做他的小弟弟。

学者风貌

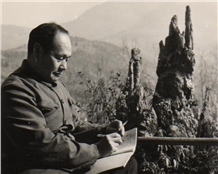

在大学讲坛上,他以丰富的教材和知识传给莘莘学子,获得学生的热爱与尊敬。在学术与研究的专题讨论会上,他以掌握许多可贵的资料、阐述独到的见解,使听者动容。他的风度确实是温文儒雅的。他的研究精神与毕生所花的精力,尤为人们所佩服。即以《陈三五娘之笺》为例吧。从1957年—1994年,花了多少心血,搜集、查阅了多少不同版本,才能出书啊!他搜寻、编辑了多少歌谣,才能完成《中华民族歌谣大系》啊!他是“一点一滴汇聚为奔流”,将歌谣资料“当成生命”。他说:“我保护它,而且是日日夜夜为它祈祷”(见《金沙江上情歌》序)。他说这“完全是以热情拥抱日子的结晶”(同上)。

诗人和斗士

从他1947年在上海编《新诗歌》起,到1996年《宇宙中的绿洲》的出版,从书中如火石喷花的几十首诗中(及在1940年集中营里写的诗),即可以看到他的诗的形象了。其他的,我就不必列举了,直到他最后一息,我们还能听到他的声音:“我想要写诗……”、“我的诗是生命的花朵。”“是意志的花朵……”

他是斗士,与自然搏斗,与敌人和一切恶势力搏斗。在南国的漓江里如蛟龙翻腾;在塞外的官厅湖与寒风、冰浪搏斗,炼就了好身手。1944年,当日寇到达贵州,使四川震惊时,他还在准备率领华侨中学的学生到川东山区打游击,以挽救祖国的危亡。

而今,我虽几乎成了聋人,但我仿佛从宇宙间尚能听到他传来的声音:“我既是一座山,就得巍然不动!”

1936年在上海,他曾见到鲁迅先生,是在会场上,在马路上见到先生,他不便趋前与鲁迅先生说话。但他写的小说《赤秋》曾托人转给先生看过。先生写了回信,提了意见,而且在日记中记下此事。鲁迅逝世,薛汕也去殡仪馆吊唁,参加葬礼。他永远要学鲁迅的战斗精神,也希望成为一名文化战士,直到生命的最后一息。如他所说过的:“我的笔不愿休息。”

鲁迅先生曾在一篇赞誉别人的文中用过下边这样一些赞词:“品学卓异”、“盖难得一”、“专心一志”、“笃行如初”和“启迪后进”、“历久不渝”等……。如果鲁迅先生还活着,也可能对薛汕(先生只知他名雷金茅)用上这一类赞词的。我觉得并不过份。当我一阖上眼,我仿佛见到晚霞辉映的群峰中有他的一座峰峦耸立着,巍然不动,放射着光芒……

写于 1999.10.21苏州

(作者:樊夏,上世纪三十年代末和薛汕同在蒋经国麾下做国共合作抗日的工作。建国后,做过编辑,后在苏州十二中学教师岗位退休。他的这篇文章,转载自纪念薛汕逝世周年的《疾风劲草》一书。)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222