孟波:难以忘怀的时代强音【四】

延安窑洞里喜结连理

1940年春,孟波参加了新四军,担任新四军江北指挥部“抗敌剧团”团长。他既带领全团演出工作,还兼任合唱指挥。他曾指挥过冼星海的《黄河大合唱》,受到广大官兵和群众的热烈欢迎。演歌剧肘,他又兼当乐队的演奏员,当年学的乐器全用上了。

难得的是,在战火纷飞的岁月中,孟波仍坚持歌曲创作。他随身带着一个小本本,一边行军,一路构思,记下了许多歌词。到了晚上,别人睡觉了,他坐在床上,酝酿旋律,谱曲创作,写好后唱给大家听,听取意见。就这样,这个时期,他先后创作了《反扫荡》、《文化战士之歌》、《我们的岗位在前峭》、《中华民族好儿女》、《流浪者之歌》等歌曲。特别是《中华民族好儿女》(许晴词)很快在新四军中流传(后来成为电影《东进序曲》的主题歌)。

1942年,抗日战争到了最艰苦的年月,日寇再次扫荡苏北解放区。党为了保存文艺工作者的力量,孟波同何士德、贺绿汀等新四军音乐家被送往延安。经过了9个月长途跋涉,他们到了延安。孟波受任为延安鲁艺音乐系的教员、戏剧音乐系资料室主任和研究员。

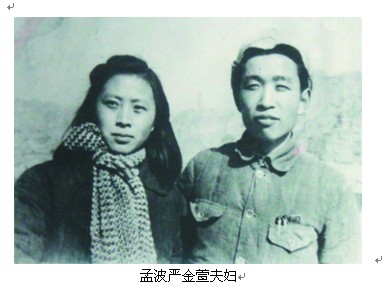

孟波、严金萱在延安

第二年元旦,孟波和严金萱在延安窑洞中举行婚礼。窑洞被打扫得干干净净,墙上张贴着教育家黄齐生老先生写的条幅:“波澜无二致,萱草可忘忧”。老乡们送年了许多大红枣摆在桌上、床上。鲁艺留守部的师生们参加了婚礼。同学们一路上敲锣打鼓,从学生宿舍把严金萱的铺盖搬进了孟波的窑洞。《团结就是力量》的作者卢肃当证婚人,新房里歌声、笑声闹成一片。

只可惜远在上海、重庆、常州的孟波母亲和兄妹们没能看到这喜庆的场面。三年后,上海解放了,为革命离家近20年的孟波终于回家了,孟波夫妇带着他们的三个孩子回到上海,此时父亲已病故离开人世10多年了。

孟波、严金萱合影(2011年)

说到这里,我们得提一提,比孟波旱到延安三年,还有一位被大家称为“晋察冀军区的金嗓子”的歌唱演员,她就是严金萱。两年后,她在这里与孟波相遇。这位祖籍贵阳、1938年就担任贵州省工委交通的女共产党员, 1939年来到延安,就进入抗日军政大学学习,并在晋察冀军区冲锋剧社、中央管弦乐团里担任独唱和歌剧演员。她在大型歌剧《兰花花》中饰演兰花花,受到毛泽东等中央领导的接见和鼓励。她还在《黄河大合唱》中,独唱《黄河怨》,悲壮的歌声,唱得台下二三千观众边流泪边鼓掌。

1945 年3 月,严金萱奉聂荣臻司令员的调令,回延安鲁艺学习。在晋察冀己小有名气的严金萱到鲁艺后,学校安排她举行独唱表演,受到鲁艺师生的欢迎和鼓励。就在这次音乐会上,台上的严金萱演唱着《送夫去参军》、《黄河怨》等一首首当时的流行曲,台下的孟波被一阵阵歌声所打动,顿生好感。而当严金萱知道, 1937年她参加抗日救亡歌咏活动时常唱的那首《牺牲已到最后关头》歌曲的作曲者,就是自己的老师孟波时,激动得引起了心灵上的共鸣。

1945 年8 月15 日,日本投降,得到这一消息,整个延安沸腾了。延安的桥儿沟,青凉山,山上山下人头涌动,万民欢呼:“中国胜利了!”“祖国万岁!” “中国共产党万岁!”的口号欢呼声连成一片。孟波和艺师生一起,高兴得把自己的棉被中的棉花掏出来扎成火把,洒上灯油,点了起来。山上山下一簇簇火把,现出万道红光,把夜晚照耀得如同白昼。歌声震荡找山谷。为欢庆胜利,大家狂欢到深夜,并不约而同地向延安城进发,往党中央所在地杨家岭进发。孟波匆匆地赶到队伍前面找到了严金萱,高兴地对她说:“这下可好了,抗战胜利了,接着我们就要解放全中国了……”是呀!是呀!严金萱高兴地回答中,两人的手牵在了一起。

第二年元旦,孟波和严金萱在延安窑洞中举行婚礼。窑洞被打扫得干干净净,墙上张贴着教育家黄齐生老先生写的条幅:“波澜无二致,萱草可忘忧”。老乡们送年了许多大红枣摆在桌上、床上。鲁艺留守部的师生们参加了婚礼。同学们一路上敲锣打鼓,从学生宿舍把严金萱的铺盖搬进了孟波的窑洞。《团结就是力量》的作者卢肃当证婚人,新房里歌声、笑声闹成一片。

只可惜远在上海、重庆、常州的孟波母亲和兄妹们没能看到这喜庆的场面。三年后,上海解放了,为革命离家近20年的孟波终于回家了,孟波夫妇带着他们的三个孩子回到上海,此时父亲已病故离开人世10多年了。

文/马信芳

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222