梁启超宪法学思想的启示与局限

梁启超的宪法学思想可谓博大,对几乎所有的宪法学基本问题都有所涉猎,某些方面的研究也是十分的精湛,有的甚至是时下的中国宪法学也难望其项背。梁启超的宪法学思想有很多值得今人学习借鉴的地方。当然,囿于时代的局限和需要,其思想也难免有着一定的局限。

(一)启示

1.研究中,比较优劣,持论中平

宪法学研究最易受国家时政的影响和限制。梁启超在研究中,将各种制度的优劣得失,一一阐明,持论中平,让读者能有一个清晰全面而近乎客观的认识。这一点在其《中国国会制度私议》一文中表现得至为明显。当时,梁氏主张二院制,但他首先是将二院制与一院制作比较,不仅列出二院制的优点,也列出了二院制的缺陷。主张间接选举,也是将直接选举与间接选举的优点与缺点一一列明。然后再阐述其主张的理由。在他的眼中,天下的制度有优点,也必有缺点与之相随。他曾批评道:“若日本者,欧美人所指为半专制的立宪国也。宪政精神之不完,宪政程度之劣下,至日本而极矣。”“今我政府乃至曲学阿世之新进,动辄以效法日本宪政为词,此其适应于我国国情与否且勿论,然既曰效日本矣,则亦当知日本之制度,固自有其相维于不敝者,若徒取其便于己者而效之,其不便者则隐而不言,是又得为效日本矣乎?”[76]

2.研究恒与中国国情相联系

梁启超其时正值中国转型之时,他的研究充满了对中国自身宪政的关注。“天下无论何种制度,皆不能有绝对之美,惟当以所施之国适与不适为衡。离国情以泛论立法政策,总无当也。”[77]他虽知共和国体“最神圣最高尚”[78],但又谓“吾辈论事,毋惟优是求,而惟适是求。”[79]于是他针对1905年中国的情况,提出开明专制的主张。“开明专制者,实立宪之过渡也,立宪之预备也。”他指出,其时中国万不能行共和立宪(欲为种族革命者,宜主专制而勿主共和;欲为政治革命者,宜要求而勿以暴动),也尚未能行君主立宪制(人民程度未及格,施政机关未整备)。“君主立宪,固吾党所标政纲,蕲必得之而后已者也。”[80]在作国会制度研究时,其指导思想也是十分明确:“一曰各国国会共同之要素,宜如何吸收之;二曰我国国会应有之特色,宜如何发挥之也。”[81]

3.注重成文宪法、宪法观念与宪政现实的互动

梁启超对成文宪法、宪法观念以及宪政现实的区分并注重它们之间的互动,殊是难得。梁氏曾言,“抄译一二国成文宪法而布之也,则一二小时可了耳。何难之与有?且就令能制定极完美而适于我国之宪法,未及其时,而贸贸然布之,顾以种种障碍,一切不能实行,而徒使天下失望,则虽谓为立宪主义之罪人可也。”[82]梁氏关于国会制度的陈说,只是立法论而已。梁氏认为,“即见采择,而所期之效,仍视乎人民之所以运用之者何如。盖政治者,活力也,实权之消长,恒视实力以盾乎其后。我国民如欲得正当之实权,亦惟养正当之实力而已矣。”[83]宪法各国未尝没有宪法,宪法的内容与其他国家、其他时代相比也不见得必有所大劣,而其政治现象迥异,实是因为政治为一种活现实,而法典不过一种死条文,运用死条文演成活事实,得失之林,存乎其人。[84]“是故离事势而言法律,迂腐之谈也。恃法律以拘制事势,尤妄人之见也。”[85]梁氏主张国民动议制宪,“趁此机缘,借一实事:将宪法观念-共和真理灌输于多数国民也。”梁氏认为,制宪至少要三个条件:第一,使国中较多数人确实感觉有制定宪法的必要;第二,使国中较多数人了解宪法中所含的意义及其效用;第三,使国中较多数人与制宪之事有联系。这样,“国民乃始知爱慕宪法珍护宪法,然后乃得自拔于孤孽赘疣之境遇,而发扬其威灵以加被国民。”约法何以虽有犹无?政府、国人、乃至高谈护法之人,“其心目中,亦未尝有约法存也”。“国人自始未尝认约法为必需品如饥渴之于食饮也。约法中所含意义,国民未或理解焉。其视约法与己身之利害关系,若秦人视越人之肥瘠也。”[86]

(二)局限

1.理论渊源上存在着一定的局限

自严复翻译赫胥黎《天演论》至中国,天演学说对国人影响很大。天演论本是关于自然界进化的一种理论,但即使在自然科学领域也存在着一定的争论。如果简单地将自然选择的理论运用于社会科学领域,那就是一种庸俗的社会达尔文主义。在梁启超的早期论著之中常常见其运用天演论(物竞天择,适者生存)来论证其观点主张。例如,他认为强权与自由权为同一物,其理由是,理想家所谓天生人而畀以自由平等的权利,其实世界之中只有强权,别无他力。“强者常制弱者,实天演之第一大公例也。然则欲得自由权者,无他道焉,惟当先自求为强者而已。”[87]他还用优胜劣败之理来证明新民的结果。他还认为,新法律与旧法律相嬗,动力与反动力相搏,而竞争激烈,“此实生物天演之公例也。当此时也,新权利新法律之能成就与否,全视乎抗战者之力之强弱以为断,而道理之优劣不与焉。”他还运用天演论来解释权利义务之间的关系。“夫不正之权利义务而不可以久者何也?物竞天择之公理,不许尔尔也。权利何自起?起于胜而被择。胜自何起?起于竞而获优。优者何?亦其所尽义务之分量,有以轶于常人耳。”天演不可久抗。[88]在《中国国会制度私议》一文中讨论国会政治上的性质时又一次运用该理论来阐述。[89]此后鲜用此论。

2.有一定国家主义的倾向

国家主义在二十世纪前后甚嚣尘上。梁启超也受到了它的影响。他认为,“今世界以国家为本位。凡一切人类动作,皆以国家分子之资格而动作者也。此说果为中庸之真理与否,虽未敢知,而现今时代思潮,实畸于此。虽有大力,莫之能外也。”[90]他对个人思想、部落思想、现在思想的批判,也应该是受到了国家主义的影响。[91]个人思想虽有其缺陷,但还不可以一概否定。他认为,“今世之识者,以为欲保护一国中人人之自由,不可不先保护一国之自由。苟国家之自由失,则国民之自由亦无所附。”[92]他还认为,干涉与放任,是古今两大治术,无所谓优劣,各随其地各随其时。用乎其时其地则为优。“大抵中世史纯为干涉主义之时代;十六七世纪为放任主义与干涉主义竞争时代;十八世纪及十九世纪之上半,为放任主义全胜时代;十九世纪之下半,为干涉主义与放任主义竞争时代。二十世纪,又将为干涉主义全胜时代。”中国当十分之七用干涉主义,十分之三用放任主义。[93]应该说,梁氏有国家主义的倾向是可以理解的。其时中国面临的主要问题就是富强独立,需要一个强有力的国家。这是历史给思想家所带来的局限。

梁氏还时而将富强作宪政的一大目标,[94]使其立宪主义带有了一定的工具论的色彩。工具主义的宪法观,难以把握宪法的真正意义,一般也会对宪法保障人权的这一核心价值关注不够。当然,这也不是梁氏一人所具有的局限,而是时代的一种必然。[95]在方法论上,梁氏偶尔还有机械主义的缺陷,例如他认为,“国权者,一私人之权利所团成也。”[96]

应该说,梁氏的局限主要是其所处的时代造成的。时代需要强有力的国家,时代也需要他展开广泛的宪政宣传与教育,而不能在过多的问题上作更深入的研究。但是,我们认为,一个宪法学家不一定要将所有的宪法问题研究得至为透彻,不一定要出版一本又一本的宪法学专著。无深邃的思想,多又何用!梁启超开创了一个宪法学的时代,引导了中国此后的宪法学研究。梁启超称得上是一位杰出的宪法学家。

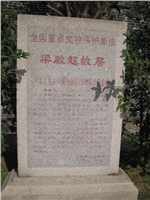

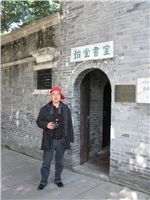

梁启超有诗曰:“十年以后当思我,举国犹狂欲语谁?”今日中国的宪法学研究,恐怕还要想一想这位饮冰室主人吧。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222