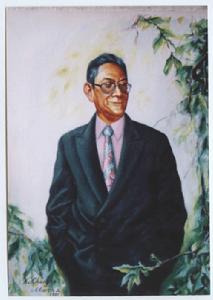

难忘秦牧老师:写在《艺海拾贝》重版时

一部当年曾引领千万青年踏上艺术之旅的经典、一部历经半个世纪仍畅销不衰的名著《艺海拾贝》,今年在中国青年出版社终于印出了第9版,我个人能忝为此书的责任编辑,备感荣幸。

和作者秦牧先生的因缘,应该追溯到上世纪60年代中期。那时由上海文艺出版社刚出版不久的《艺海拾贝》,是我非常钟爱的课外读物,书中的许多篇章,都恭敬地抄了下来,熟读至几乎能背诵,也由此记住了“秦牧”——这位自己深深敬仰的作家的名字。

与我们历经坎坷的民族一样,自己作为一个融入时代的个体,也无可幸免地经历了那个年代。记得“十年动乱”结束的前夜,当时在中山大学中文系就读的我们,去《广东文艺》杂志社(即今日《作品》的前身)实习,我有幸见到了自己久仰的作家秦牧先生。那是在一次编务会上,我有感于当时那么多大学生主动报名去祖国的边疆农村,谈到了自己很想以此为素材,创作一首长诗的设想,但是又生恐自己能力不逮。时任杂志社负责人的秦牧先生没有正面回答我的疑问,却举了一个解放军小战士的例子。他说,这位小战士3个月前,还是一个“旱鸭子”,但他通过3个月的勤学苦练,后来获得了部队游泳比赛第一名……凝望着秦牧先生庄重的表情,我听懂了他的勉励之意。此后,在3个月的实习中,我和我的合作者权德毅同学走访了当时全广东高等院校奔赴农村边疆的毕业生,我们为大学生们的一腔青春热血豪气动容,从而满怀激情地创作了长诗《毕业之歌》。秦牧先生当时对这首400多行的长诗给予了很高的评价,亲笔签署审读意见,在当年第九期的《广东文艺》上发表,还配发了署名“童丹”的评论文章。

此后,我和我的合作者都走过了一段曲折的人生道路。作品发表后,我们收到了很多大学生的来信,说他们将踏着《毕业之歌》的旋律,奔向祖国的边疆农村……那是一个激情满怀的火热的年代。我于是主动放弃了原来大学毕业留校的机会,又回到了当年下乡务农的江西铜鼓山区,权德毅同学则去了祖国的西北边塞新疆喀什,我们都以实际行动去践行了这条我们曾以真诚的心热情讴歌的与工农相结合的道路……

光阴倏忽。怎能想到一别10年后,秦牧先生来江西讲学,他居然还记得我这位当年普通的文学青年!了解到我那时颇为艰难的处境,他当即向江西省文联领导推荐我,以更好地发挥我的文学专长。犹记得当时听到江西省文联杨佩瑾主席转告秦牧先生对我的种种关切,自己感念的心绪是何等激动!此后我因工作调动,来到了北京。秦牧先生作为中共党代会代表、人代会代表、全国文联委员,每次来京开会,都还牵挂着我。忘不了那次秦牧先生在京开会时当面和我谈过的话:编辑是一项可以终生为之的事业。一定每天都要练笔,无论写什么,每天至少写千把字,否则,笔头就会生疏的……要丰富自己的知识,注重生活积累……一位长者关心后学的殷殷之情溢于言表。当秦牧先生告别人世后,我从如雪片一样的悼念文章中,看到这位给后世留下了丰厚精神遗产的老作家生前对我们的国家和人民是如何付出他的爱心的,自己只是当时受到他关爱的无数青年中的一个。在广东人民出版社出版的《寻梦者的足印》中,自己满含哀思留下了《永远的怀念》……

关于作者及其《艺海拾贝》在那场历时十年的浩劫中的命运,在以往和秦牧先生的多次接触中,他很少提及。在编辑此书过程中,我更进一步走近了这位老作家,知道了这部薄薄的小册子,在那黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的岁月,曾怎样度尽劫波;而伴随着这部作品的多舛时运,作者本人被诬为“一条艺海里的响尾蛇”,又遭受了多少莫须有的屈辱和损毁……正所谓“十年梦,屈指堪惊”!与秦牧先生风雨同舟半个多世纪的夫人紫风老师在本书的代序中所指出的,也是每一个有良知的人都会从内心深处发出的泣血呼唤:但愿这一出恶梦般的人间悲剧永远永远不要再重演!

《艺海拾贝》这部发表于上世纪60年代初的名作,几经沉浮,影响了整整几代人,迄今已发行逾百万册。作者以缜密睿智的哲思,优美活泼的文笔,栩栩如生的形象和生动有趣的故事,介绍了自然科学、社会科学和文学艺术各方面的理论知识,提出了文学创作实践中常见的读者所关心的问题,涉猎古今中外,世间万物,深入浅出,言近旨远,语言或警辟隽永、含蓄深邃,或幽默淡定、轻松洒脱,让人们畅游于艺术之海而流连忘返……正因此,它一经问世,就赢得了广大读者由衷的喜爱,即使在万马齐喑的极“左”年代,它也犹如一股奔突的地火,闪着不灭的光焰,在广大知音心中燃烧,在众多读者中悄悄地传抄。

《艺海拾贝》中折射出的不仅是这位驰名文坛的散文大师的才华和智慧的闪光,还有他卓越的人品和宽阔的胸襟的长者风范。捧读全书,字里行间洋溢着的对大千世界关爱的温暖,对人类知识追求的渴望,对自然生命谦恭的敬畏,以及在喧嚣时代追求高尚的执著,都能带给读者以深刻的启迪和灵魂的洗礼。我们从作者借用惠能和尚的“下下人有上上智”的偈语,再次领悟了“伟大寓于平凡之中”的真理;从象和蚁的童话中,看到作家对弱势者的扶持和关注;从蜜蜂的勤勉,博采花蜜,体验到对世间最可贵的创造性劳动的赞美;从而激励我们要努力像作者描述的蜘蛛那样,善于摄取养料精于编织,来结一张密集的知识之网……

“文如其人”!这不禁使我联想到秦牧先生生前,无论是对高朋显贵、还是普通百姓,都一视同仁;对生活中的三教九流、各色人等,都虚怀若谷、不耻下问,奉献出一片温暖诚挚的爱心……不由得想起紫风老师曾忆及的一幕:抗战时期在遵义,秦牧看到一个被捆住手脚的壮丁在寒风瑟瑟的古庙外冻得发抖,竟猛地脱下自己的外衣一步上前给他披上……掩卷沉思,深感秦牧先生已在我们面前树立起了一个为人为文的典范:良善而刚毅,细腻而博大,既有小溪潺潺的逶迤,又有大江东去的雄浑……

日月如梭,荏苒年华。回顾当年自己在秦牧先生指导下在《广东文艺》实习,距今已33年了,秦牧先生离开我们也已17年了。然而,那凝结着他毕生心血和汗水的十余卷皇皇巨著的《秦牧全集》,包括这本发行已逾百万册的《艺海拾贝》,今天还焕发着蓬勃的生命力。那些名篇佳作不但被选入各种文集、选集、新文学大系、中小学课本和大学文科教材,还入选了东南亚等国的中小学课本,作为我们民族的宝贵文化遗产,将会一代一代地传之久远,激励人们去创造美好的明天。相信秦牧先生若地下有知,当含笑九泉了。因为在半个多世纪的生命历程中,作为一个人民的忠诚的儿子,他一直萦系着华夏民族的前程,关注着人民大众的命运,全身心融入时代风云。他的喜怒哀乐完全是和我们民族的兴衰沉浮紧密联系在一起的。他的人生历程就是中国当代历史的一个缩影,他的作品就是我们这个时代历尽艰难曲折仍然始终向前的见证!

在21世纪的今天,重新出版这本半个多世纪前就风靡一时的散文经典,追溯这本名著及作家所走过的人生道路,不禁使人感慨万端,也让今天的读者诸君共同来纪念一个人和一个时代。(庄志霞)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222