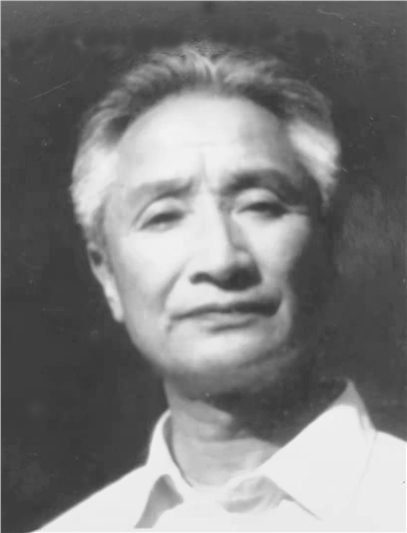

压不倒的慕柯夫(四)

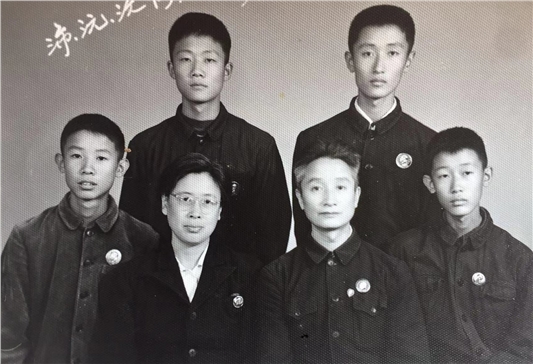

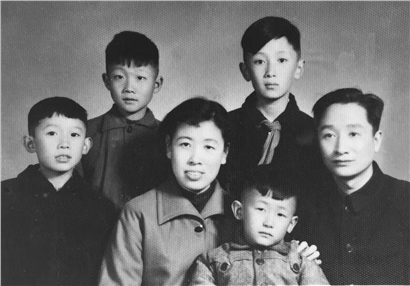

1959年夏,柯夫从德意志民主共和国访问归来,他安排好《文学青年》的工作,请假去写访德见闻。有一天通知他去听报告,他以为是一般的政治报告,便没有去。谁知却是由此种下了祸根,因为那是传达庐山会议批判彭德怀的报告,不去听莫非是同情?是有抵触情绪?到了秋天,全国刮起了反右倾机会主义的飓风,辽宁文艺界尤甚。柯夫那“拒绝”听反彭德怀报告的问题被首先提出,接着又翻出他的几篇杂文:《见死不救者、张嫂及其他》、《看风头赶浪头》、《论‘社会本质’》、《<啼笑皆非>是出好戏》,却被指为反党反社会主义的毒草。连在全国获奖的多幕话剧《双婚记》也被斥为修正主义文艺的标本。批完了已经发表和演出的作品后,又把尚在酝酿中的《麒麟锁》提纲(仅仅几页稿纸)也翻出来加以批判,硬说那是为资产阶级人性论唱赞歌的毒草。最后是所有的老帐都被抖落出来,创作室那场关于创作规律的讨论竟被指为反党事件。创作室那有目共睹的成就不但被一笔勾销,而且被控为是以慕柯夫为首的反党小集团。如此荒谬的批判竟无休止地进行下去,从沈阳批到抚顺(在全省文化工作会议上柯夫是大会重点批判对象),从1959年批到1960年。最后处分决定下来了:柯夫被定了反党分子,降两级工资,撤销作家协会副主席、党组副书记职务,《文学青年》也被勒令停刊。受处分后的柯夫被下放到大连机床厂去接受“脱胎换骨”的改造。马加和申蔚同志曾去看过他,并写下了那令人酸心的景象:“他住在西岗的平民区里,两间小房,又黑又窄,全家六口人挤在那里,几乎连床都放不下,孩子们住的床是用几个装书的木箱子搭起来的,生活是这样的狼狈。’’一位为革命出生入死艰苦奋斗了二十多年的红军干部,竟因莫须有的罪名弄得如此凄凉,悲夫!

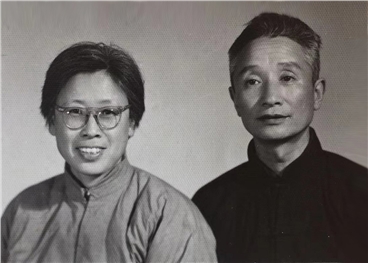

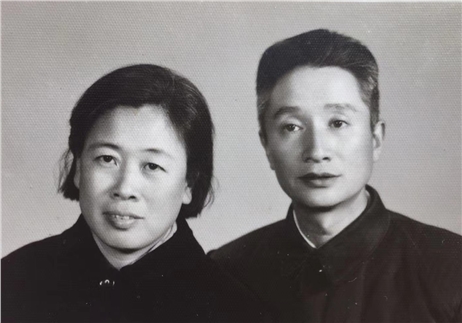

蒙受不白之冤的柯夫并没有躺倒,他每天都到车间去劳动,什么活都干,还跟工人师傅学车工,很快就学会了车小零件。但人却日渐消瘦,那灰暗而憔悴的面容,深陷的眼窝,使夫人葛玉兰看着好心酸,但他却安慰她说:“不要伤心,我个人受点委屈算不了什么。我相信党,迟早会做出公正的结论的,我对党对人民问心无愧。”

从道理上讲柯夫的话无疑是正确的。但在“左”的路线的影响下,赢得“公正的结论’’是多么难哪!

1961年党中央终于颁发了《关于甄别的决定》文件。作协主席马加同志非常关心柯夫冤案,他写下了下面的回忆:“我认真阅读了柯夫问题的原处分决定和有关材料,他被定为反党分子的主要错误就是那几篇杂文……。还有一条“错误”,因为柯夫在三年困难时期曾到自由市场买过一只鸡,用这个例子证明他是反对三面红旗的。我看了以后,真有啼笑皆非之感。”

马加同志在作协党组扩大会议上郑重地提出:“应该实事求是地给柯夫同志甄别,摘掉反党分子的帽子,做出恰如其分的结论。”结果是主持公道的人遭到了反对,马加同志的正义呼声被“左”的言词淹没了。

不久,辽宁省委文化部又在东北旅社召开会议讨论柯夫的甄别问题。对那几篇杂文算不算毒草争论不休,争论的结果又是不了了之。

1962年周杨同志来到大连,另一位关心柯夫冤案的安波同志把那几篇所谓的“毒草”杂文送给周杨同志看,并和柯夫一同去晋见。周杨同志说:“我看不出有什么反党、反社会主义的内容,不能算毒草”。那篇《看风头与赶浪头》的文章写得短小,新颖,以后象这样的短文还可以写些。’’

中宣部主管文艺的部长讲话了,真是一言九鼎,反对甄别的人闭上了嘴,艰难的甄别终于实现,反党分子的帽子摘掉了。柯夫又精神百倍地干起来。他立即深入到大连造船厂及纺织厂去体验生活。在参加完在广州召开的全国话剧、歌剧、儿童剧座谈会后,更是干劲十足,很快就写出了话剧《乔迁之喜》。他还有那么多东西要写,但是好景不长,“左”的妖风又刮起来了!电影《早春二月》、《北国江南》的批判使柯夫手上的笔又变得沉重起来。姚文元那篇《评新编历史剧<海瑞罢官>》一发表,柯夫便丢下了那沉重的笔。因为他知道《海瑞罢官》是毛主席鼓励写的,戏演出后他老人家还请主演马连良和编剧吴晗吃过饭。现在竟在全国批判起来。声名显赫的吴晗尚且难逃厄运,自己还写什么呢?

文化大革命一来柯夫即被揪出。“机关的大字报铺天盖地卷来,颗颗重型炮弹集中到柯夫翻案问题上。”(马加语)。甄别结论被推翻了,除反党分子的帽子又被戴上外,又新加了许多大帽子。1969年12月,柯夫被放逐到庄河县白家大队刘屯生产队劳动改造。

1972年,省话剧团(原辽宁艺术剧院)要参加省文艺汇演,便把柯夫临时抽调回来写剧本。柯夫~下火车立即投入创作。房纯如和杨舒慧夫妇回忆说,柯夫住在剧团一间阴冷昏暗的小房里,日以继夜地埋头苦写。团领导示意:只要剧本打响,就说明他改造好了,可以为红色政权所用了。

1972年4月,省文艺汇演锦州片开锣。柯夫随剧团来到锦州。他写的话剧《银梭曲》是重点剧目。《银梭曲》演过三场之后,老“左”们又指手划脚地说三道四了,一股批判恶风又向柯夫袭来。就在准备召开《银梭曲》座谈会(实际是批判会)的前一天,柯夫对纯如、舒慧说:“明天的会说什么我都知道,我不听了,回庄河!”

柯夫愤然离去了,但对《银梭曲》的批判却未停止。不久,大字报布满了话剧团的墙壁。

1973年,在“落实干部政策”的声浪中,柯夫被调回辽宁省创作办公室,当一名普通的创作员。柯夫那压不垮打不烂的干劲又上来了,他立即扑到生活中去,在大连纺织厂里除和干部、工人打成一片外,还不遗余力地帮助工人作者写作。当他被该厂1926年4月27日的大罢工激发起创作热情之后,便联合工人作者,共同创作出多幕话剧《四·二七》。

马加同志称柯夫为“压不倒的人”。无数次的灾难,数不清的批斗,但只要给他拿笔的机会,他就会义无反顾地苦干起来。可惜拿笔的机会越到后来越少,成熟而不能写,是作家最大的悲哀。中国年长些的作家都有过这样的悲哀,柯夫尤甚。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222