发布时间:2012-06-04 06:44:42

发布人:

ayw003

他就像应召出征的勇士那样,还来不及披戴盔甲,便挺身战斗了。

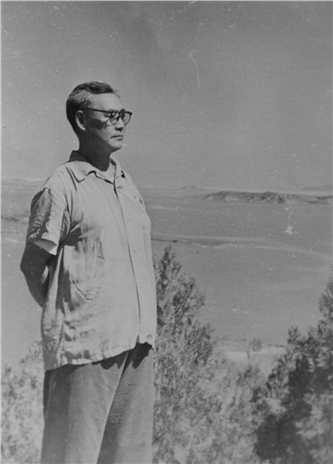

王雪波同志是一位从事戏剧工作几十年的老同志了。这次出版他的戏剧选集,许多熟悉他的同志和朋友都为之高兴,我也是其中一个。

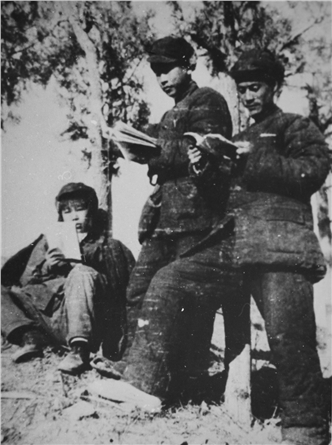

从抗战开始,雪波同志就在新开辟的根据地,一块穷乡僻壤开始了他的戏剧活动。他所在的剧社,从很少的几个人发展到后来颇具规模的群众剧社,雪波同志一方面坚持自己的戏剧创作,同时又担任这个剧社的领导工作。群众剧社成了晋察冀边区人民热爱和熟悉的剧社,经历了伟大的抗日战争和解放战争两个历史时期。在这漫长的岁月中,雪波同志始终扎根在人民群众的泥土之中,剧社因此受到群众的热情欢迎,雪波同志的剧本创作,也具有鲜明的时代特征,散发着浓重的泥土芳香。

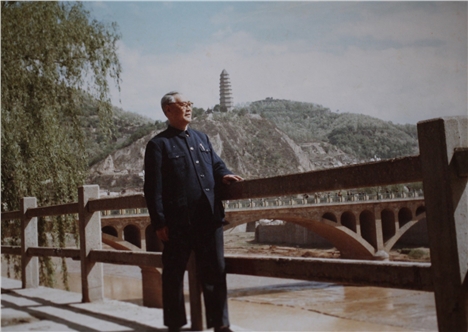

我和雪波同志相识较晚,是在一九四六年。一九四五年年底,我从延安到了张家口。一九四六年夏天,我和群众剧社的几个同志一起到涿鹿参加土改。这年冬天,国民党撕毁停战协议,全面内战开始,我们从张家口撤退,我到了老根据地阜平,住在抬头湾。边区抗联会下属的几个群众团体和群众剧社也住在这个村。战争时期的特殊环境和争取战争胜利的共同信念激发着大家的工作热情。雪波同志和剧社的同志们流动演出归来时,常常到我家来,畅谈他们从群众中得到的新的体会和收获。有时我向他们朗读《太阳照在桑干河上》部分章节的初稿,他们兴奋之余,有的同志冒着暑热,坐在我那午后西晒的小桌边,为我誊稿,复写。战友间的友谊,团结,帮助,和谐,至今还历历在目,回忆起来,使人心醉。

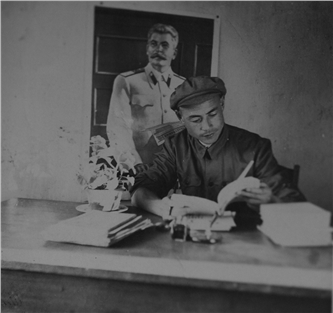

一九五零年,我在北京主持中央文学研究所的工作,王雪波以及张学新,杨润身等同志由组织保送来文学研究所学习。雪波同志 十分珍惜这次难得的学习机会,他刻苦读书,虚心学习,和同志们一起,认真总结自己在艺术实践中的经验,在理论上提高,坚持正确的文艺路线,努力提高艺术修养。

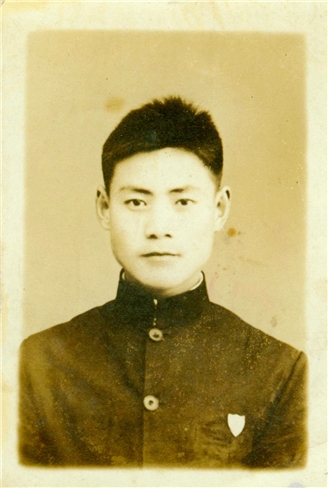

雪波同志是抗日模范根据地---河北省平山县人。抗战爆发后,他怀着满腔热血参加革命。作为一个共产党员,向广大群众宣传抗日战争必定胜利的责任感驱使他走上了戏剧创作的道路。他回顾自己步入剧坛的经历,十分感慨。他参加革命,对从事什么工作曾有过一些幻想,但却从未想过要搞戏剧创作。在艰苦的战争时期,一切为了战争的胜利,服从战争的需要,雪波同志虽然具有高中文化水平,但并不具备戏剧文学创作的基础。他就像应召出征的勇士那样,还来不及披戴盔甲,便挺身战斗了。

艰苦频繁的战斗,使坚持在敌后根据地的党的文艺工作者,既是作家,用笔杆作战;又是战士,用枪作战。雪波同志便这样边战斗,边学习,边创作。这个集子所选入的剧作,便是他抗战以后不同历史阶段的作品。这些作品,从不同的角度和侧面,真实地反映了那个时期的斗争生活。每一剧本,可以说都是时代生活的缩影。读了《过光景》和《纺棉花》,就会使人想起当年轰轰烈烈的大生产运动。在抗战处在相持阶段的艰苦年月,根据地的军民一手拿枪,一手拿锄,依靠自己的双手,自力更生,丰衣足食,克服困难,战胜了敌人的经济封锁,巩固了抗日根据地。剧本里描写的那种团结抗战,坚持必胜的革命乐观主义精神,十分亲切感人。《宝山参军》这类作品,反映了解放战争时期土地改革胜利后农民政治觉悟普遍提高,他们拿起武器保卫自己的胜利果实。这些都是历史生活的真实写照。他和张学新执笔创作的话剧《六号门》,反映城市解放初期搬运工人的斗争。解放前,搬运工人生活在社会的最底层,饥寒交迫,不得温饱,以致卖儿鬻女,挣扎求生。解放后,在党和人民政府的领导和支持下,搬运工人进行了一场反封建把头的斗争,彻底砸碎了长期压在搬运工人身上的残酷的封建剥削。五十年代初期此剧上演,曾经震动剧坛,并得到全国总工会的奖励。中央电影局提议由陈明同志改编成电影,搬上了银幕。

在这本选集里,作品中塑造的人物,都是普普通通的人。这中间有妇女,有青年,有农民和工人,这些都是人们到处可以看到的。作者善于从这些普通的人物身上捕捉那闪闪的发光点。挖掘他们的心灵,表现生活中重大的主题。如《宝山参军》的青年农民王宝山在农村土改结束之后,觉悟提高,毅然告别新婚的妻子,穿上军装,拿起武器,参军上前线。他说:“好男儿应当上前线,保卫土地保家园。”王宝山这样的先进人物,正是当年保卫和建设根据地的革命青年的代表, 是典型的,《过光景》中的王好善,虽然思想落后,锁步保守,但他拥护党,拥护人民政府,他仍然是一位殷实淳朴的老实农民,只是在个人利益和集体利益发生矛盾的时候,他考虑个人的多,想到集体的少,这样他落后了。作者批评了他的落后思想,但并没有否定他的本质。这个人物,仍然招人喜爱。类似这样的人,在当时的边区农村是每每能发现的。作者把这类人物加以概括集中,形象地出现在艺术舞台上,人物栩栩如生,亲切感人,观众在欣赏娱乐的同时,能够得到启发。

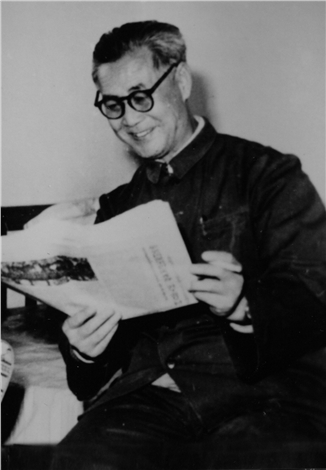

雪波这些剧作中的人物语言很有生活气息,看来作者在在这方面是作过长期努力的。有同志告诉我,雪波同志至今还保存着在根据地时的记录本。这是用当年边区自产的毛边纸,用麻绳装订起来的。在这个本子上, 雪波同志写满了密密麻麻的蝇头小字,记录着他当年生活在群众中采到的群众语言。群众的许多语言是朴素的,形象而生动的。雪波同志把自己熟悉的群众语言加以提炼而运用到作品中去,从而增加了人物的立体感,而且具有浓郁的地方色彩,清晰明快,质朴不俗。用这种语言塑造人物,准确而形象突出,使人感到亲切有味。

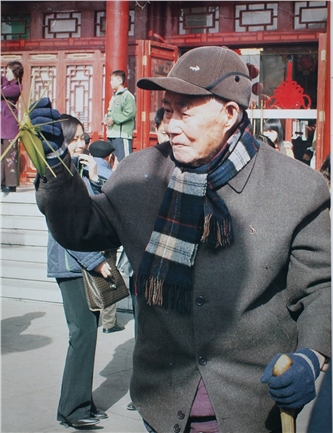

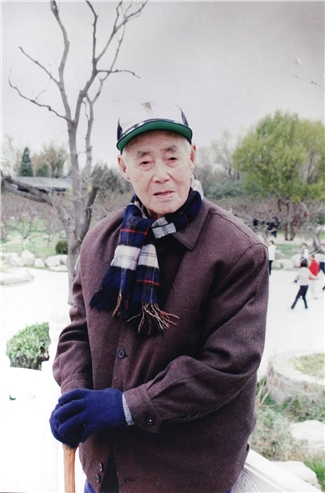

雪波同志创作了话剧,歌剧,还写了不少戏曲剧本。选集里选录了其中的两个,读起来轻松愉快,演出时也很受欢迎。我希望并且祝贺这部选集的出版,给繁花似锦的剧坛再添一枝花,并给一些年轻的戏剧工作者以有益的启迪和借鉴。

一九九三年,三月。

- 上一篇:革命情怀永留人间追思会上的发言

- 下一篇:王雪波年谱

到过这里的访客更多>>

-

文中的第一句应该和全文分开的。应该算是上传者加的文章的副标题。

写信时间:2012/06/06 00:16:39 -

这里的文章都不分段落。没有格式。我的中文输入每有顿号。所有原文中的顿号都用了逗号。上传者说明。

写信时间:2012/06/06 00:14:29

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222