好 人 王 雪 波 ---- 作者 杨润身

“好人”,是本市文化界同志们赠予王雪波的一顶桂冠。好人王雪波,挂在同志们口上,嵌在同志们心中。

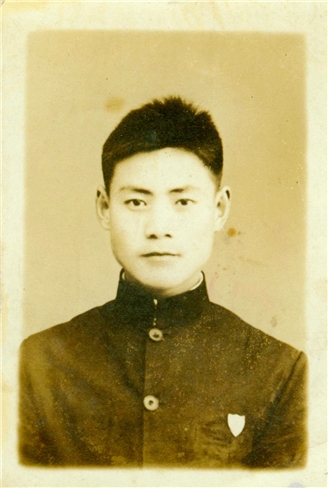

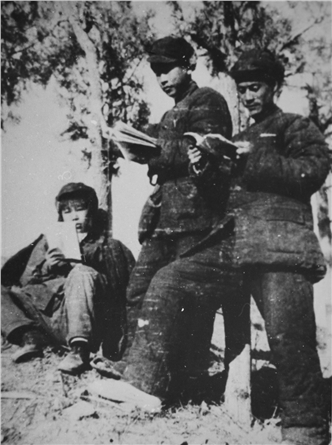

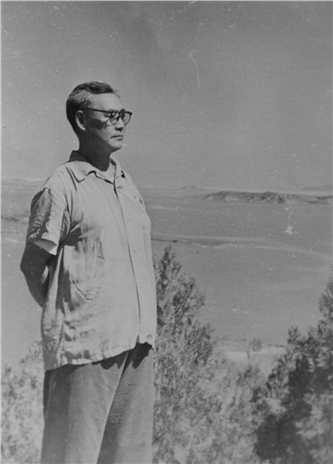

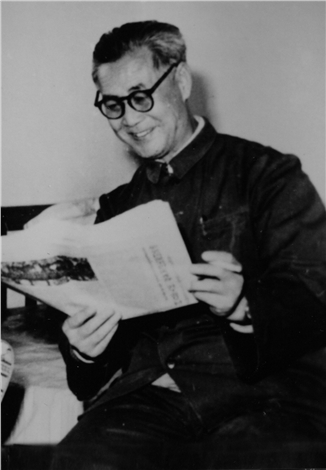

卢沟桥的一声炮响,使王雪波离开太行故乡,加入抗日队伍。由于他多才多艺,演、唱、编均有一手,很快接任铁血剧社(后改为华北群众剧社)社长。在敌人的连续扫荡过程中,他创作出《宝山参军》、《纺棉花》等名剧。这些剧广泛流传于敌后抗日根据地,受到广大抗日军民的喜爱。为此,王雪波获得“农民剧作家”的称号。天津解放后,王雪波深人工厂与工人为友,与人合作写出深受工人好评的多幕剧《六号门》。同时,王雪波又在市委宣传部文艺处处长、市文化局副局长、市剧协主席等职位上,为本市戏剧事业作出贡献。

有的人贡献大了,“长”有了,“名”有了,“官做大了”,“名气海了”,就容易失去真诚、热情、平易、豁达、淳朴、谦逊,让友人难再感到亲切,王雪波则不然,他不让人喊他“长”,更不让人称他“家”,老少都喊他老王。甚至我刚学说话的儿子也跟着我喊他老王,他也亲切地答应。

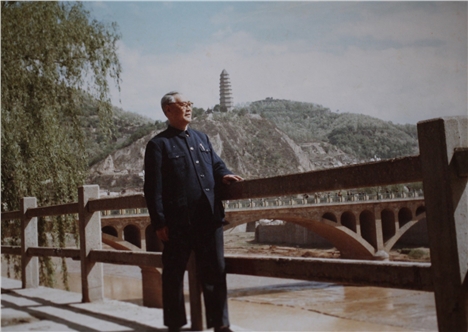

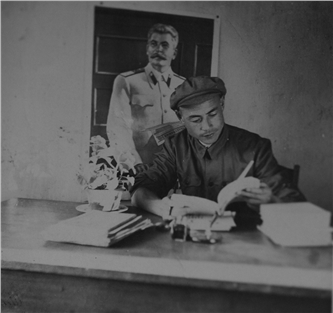

老王平常之衣,素淡之食,简陋之室,处处体现他的艰苦朴素、清正廉洁。老掉牙的自行车体现着他的平实质朴。他任市文化局副局长,上下班有小车可乘,他却以骑自行车为乐,总让他的老掉牙的自行车做他的伴侣。为此,有人讥笑他迂腐,他不理不睬。老王被称为“好人”,更因为他在以阶级斗争为纲的岁月中的表现。当时,“阶级斗争脸”盛行。一张脸关系到感情,关系到立场,关系到倒霉与走运。他仍以那副农民式的充满真诚、热情、淳朴的面孔出现。“反右派”运动开始,老王在市委宣传部文艺处任处长,掌握众多同志的命运。他积极地支持不给戏曲界里的名演员戴“右派”帽子,大胆地保护文艺处的同志,不给文艺处的任何一个同志戴“右派”帽子。为此,老王遭到批评。“其他处里都报了‘右派’,你文艺处岂能是清一色的左派?”老王明知有“险”,仍不改弦更张,硬是使诸多偶尔说一两句错话的同志受到保护。

反右倾运动之火烧向我,批判我严重右倾,给予我严重处分,不少文友甚至是非常好的文友都害怕跟我沾“右”,远离了我,而老王依然如故,把我看为同志、老乡,同我研讨他的新作《高山出俊鸟》的修改。

一顶无形的“老右”帽子朝老王飞来。在那个岁月,无形的“老右”也并不轻松。老王不再受到重用,再难以晋升,距正式列入另册只有一步之遥,只要再有运动来,“无形”就会变得“有形”。

“文革”锣鼓敲响,老王被扣上“反革命修正主义分子”的帽子,成为市文化局被揪斗的重点,压力可想而知。而老王依然如故。用他后来的话说,他绝不认为自己是“牛鬼蛇神”,他绝不认为被揪斗的同志都是“牛鬼蛇神”。文化局“牛鬼蛇神”们列队下地劳动,其中的老王脚步潇洒、谈笑风生,影响得市文联的有的情绪欠佳的“牛友”也心境逐渐宽阔。我被江青点名,被扣四顶“帽子”,用当时流行的话说,已属被踏上千万只脚、永世不得翻身的阶级敌人。我在人间再看不到和谐、亲切。有的人以笔以口同我划清界限,有的人以手以脚同我划清界限。一天傍晚,我独自奔医院看病,久违的声音从我耳后传来:“等一等我。”我扭身止步。原来是老王,他郑重地与我说:“你自己还不了解自己,好好活着,健康第一!”我石沉大海之笑悠然而开,顾不上是否有人监视,我望着老王的后影笑了,情不自禁出声说:“老王真是个好人!”

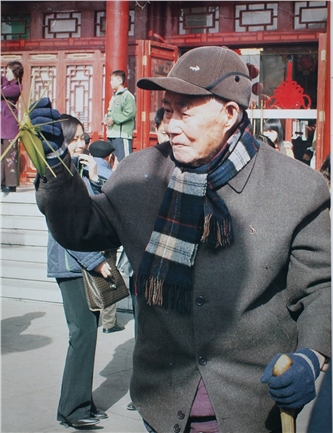

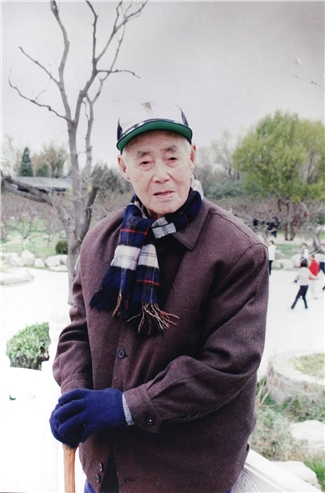

好人老王已经九十高龄,他获得了人生最珍贵的东西——建康。老王必定要享到百岁之后的高寿!

该文收入百花文艺出版社出版的杨润身文集《故乡情韵》。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222