发布时间:2012-08-17 10:02:05

发布人:

ayw003

再现历史的原始记录

——《王雪波戏剧集》读后杂感

甄光俊

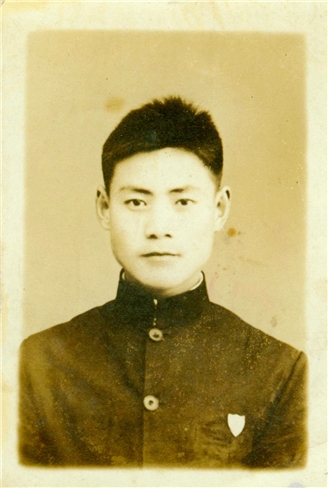

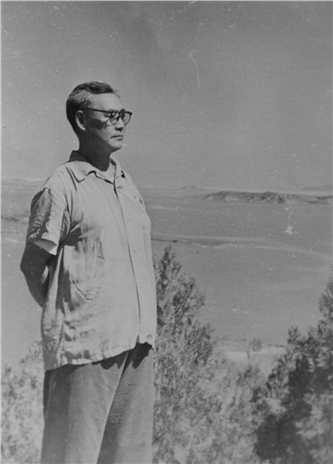

著名剧作家王雪波同志从1938年开始从事戏剧工作以来,创作了大量的歌剧、话剧和戏曲剧本。这些戏剧作品,有的早在抗日战争或解放战争期间就在华北敌后根据地广泛流行,有的在解放后各地的戏剧舞台上久演不衰,成为解放区文艺史上占有举足轻重地位的代表之作。不久前,百花文艺出版社从中选出《纺棉花》、《过光景》、《王瑞堂》、《宝山参军》、《六号门》等十部,结成《王雪波戏剧集》出版发行。这十部剧作,从不同的角度和侧面,分别表现抗日战争、解放战争、建国初期等不同历史阶段的人民群众,在中国共产党领导下火热的生活片断。尽管剧作所表现的年代距今已经比较遥远,但剧中塑造的一个个有血有肉的人物形象,是那样地真实感人,特别是它所讴歌的爱国主义和民族精神,依然具有深刻的现实意义。

阅读王雪波剧作的第一印象,是剧作冢那饱满的政治热情和体现在作品里那鲜明的时代特征。1937年“芦沟桥事变”爆发后,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争。在中华民族面临生死存亡的严峻时刻,王雪波毅然投身于革命行列,成为一手握枪同敌人血战的战士,一手执笔宣传群众的戏剧作家。在残酷的环境里,他全心全意地服从、服务于全民族的解放事业,创作出许多积极配合党的中心任务的剧本。如无情地揭露日本侵略者屠杀中国无辜百姓的滔天罪行和无耻汉奸卖国求荣的卑鄙行径的《如此治安区》;热情讴歌边区军民齐心协力誓死保国的《选村长》,等等。每一部剧作都是射向敌人胸膛的子弹,对人民群众则是战斗的号角、立功的喜报,这对于坚定人民群众抗战必胜的信心,发挥了重要的作用。

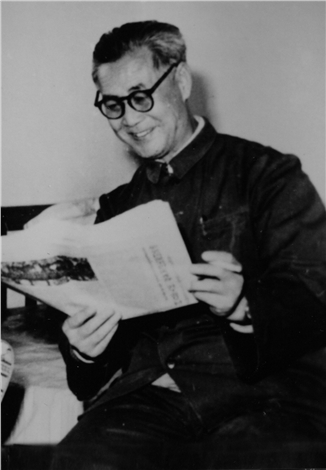

阅读王雪波的戏剧作品,不能不为他深厚的艺术功力和生活积累所感动。他创作的每一部剧作,无不充满生活气息,朴实无华的语言散发着泥土的芳香。最值得称道的是,政治性很强的抗日战争题材,经他写成剧本却少见乏味的空洞说教。富于情趣的生活化细节、个性鲜明的人物形象和群众喜闻乐见的表现形式,自然而然地把人带到特定的年代、特定的情境之中,为剧中人的喜而喜、忧而忧。今天我们虽然难以看到这些剧本的舞台演出,却可以从这些剧本里感受到当时时代的独有风貌。王雪波于半个世纪前创作的戏剧作品之所以至今仍受到人们的青睐,这恐怕是其中原因之一。

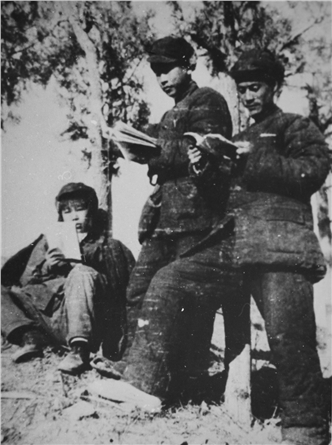

当然,如果用今天的艺术审美标准审视王雪波在抗战初期的戏剧创作,难免有稚嫩之嫌。表现在情节的设置上似乎受真人实事的局限较多,缺少艺术提炼和典型化概括,艺术形式借鉴多于独创。但是,要知道这些戏剧作品是当年在一面行军打仗、一面就地编演的战争环境里创作出来的,由于战争的需要,以真人实事为基础的戏剧创作较之经过艺术加工的戏剧创作,在边区军民中更受欢迎,更能起到宣传鼓舞的作用,这是不曾有过亲身经历的后来人难以想象的。

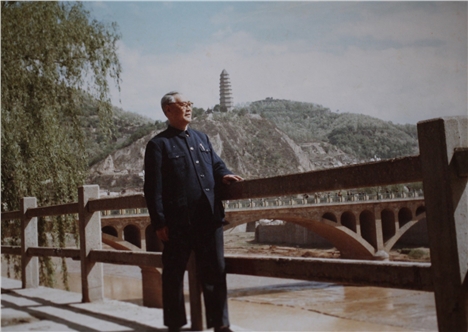

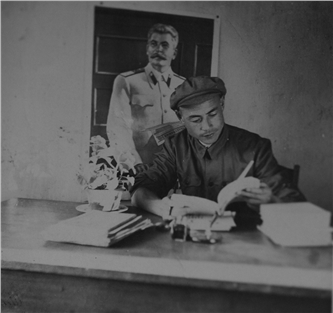

特别值得强调的是,1942年毛主席在延安文艺座谈会上的讲话发表以后,王雪波对照讲话精神,认真总结了自己从事戏剧创作以来的经验和教训,在创作思想和创作方法等方面获得启迪。同时,进一步明确了文艺为什么人和如何为的问题。他心中有了指路的明灯,用来指导自己的创作实践。此后,他的戏剧创作无论是质和量,都有了明显的飞跃。这一点,从他这期间及以后所创作的一批剧本里可以得到印证。

在陕甘宁边区大生产运动中,王雪波以革命家的政治责任感和戏剧作家对生活的敏锐观察力,创作了《纺棉花》、《过光景》两部歌剧。这两部剧作都是以一个普通农民家庭作典型,用别出心裁的戏剧形式,展示和解决了复杂的矛盾冲突,形象地、直观地宣传了在大生产运动中农民凭自己的.双手创造出的丰衣足食的新生活。同样是以真人实事做基础的戏剧创作,由于遵循了“源于生活、高于生活”的原则,与此前的创作相比较,对素材的取舍有了新的视角,对人物形象的塑造注意了艺术典型与真人实事的界限,对情节的设置更偏重于理性的思考。因此,在保留原始形态的同时,较之实际生活更具有典型性,增强了普遍教育意义。

话剧《六号门》是1950年王雪波和张学新与工人共同完成的,这是他贯彻延安文艺座谈会讲话精神的又一力作。这部剧作,以搬运工人胡二一家人的悲惨命运为主线,展现解放前后天津搬运工人与以马金龙为代表的封建把头誓不两立的生死较量。剧本矛盾冲突激烈,人物个性鲜明,情节的设置具有催人泪下的艺术魅力。无论是生活的真实和艺术的真实,也无论是剧作的思想性和艺术性,都达到完美和谐的统一。1950年全国总工会邀请《六号门》剧组进京演出,后又于1957年、1962年、1977年先后三次公演;五十年代被搬上电影银幕,在全国公映;六十年代被天津市京剧团把它改编成京剧,1964年还入选全国京剧现代戏观摩演出。《六号门》持久的生命力于此可见一斑。

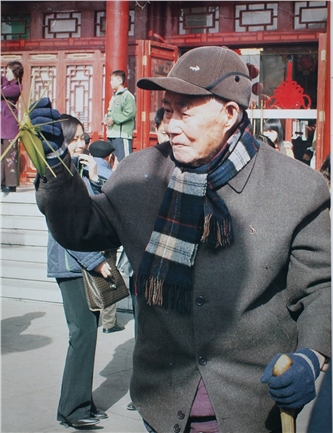

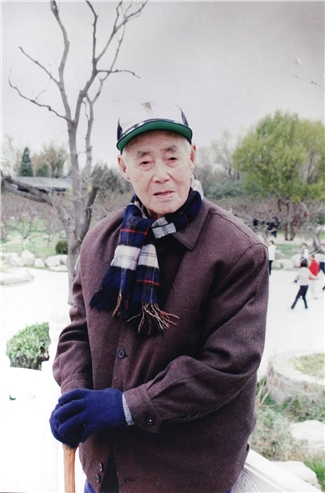

在中华民族处于水深火热的战争年代,王雪波运用戏剧形式深刻反映人民群众的爱与憎、乐与苦,他笔下那些为着中国人民的解放事业不惜吃大苦;耐大劳、敢拼敢斗的英雄形象。成为激励人民群众伺仇敌忾共同御敌的精神动力。建国后,王雪波又自觉深入到新的生活领域,发现、体验和讴歌新的对象,用以鼓舞人民群众同心同德地建设社会主义新中国。在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十五周年之际,阅读《王雪波戏剧集》,对毛主席的讲话加深了理解。同时,从王雪波近六十年戏剧创作实践中,我领悟到人民戏剧家所肩负的历史重任和应有的品格。

原载《天津日报》1997年5月19日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222