缅怀爱国将领——胞兄严重

缅怀爱国将领一一胞兄严重

严 正

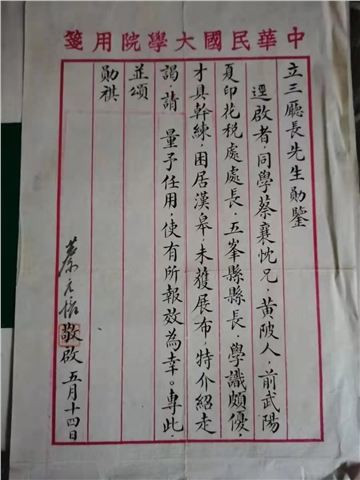

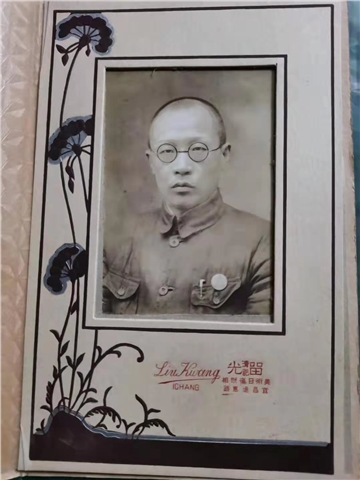

胞兄严重,字立三,族名修朝。清末光绪二十年农历九月初二(阳历1892年9月22日)诞生于湖北省麻城县宋埠,生前与沔阳张难先,阳新(大冶)石瑛,被誉为“湖北三杰”,正强烈表达出时人对三公毕生为官清廉,刚正不阿高风亮节的无比崇敬。亦有称之为“三怪”者,自属那些醉心利禄,趋炎附势之流,认为三公德高望重,登青云如拾履,却不依权势,草芥利禄,甚至置身家于不顾,每针砭时政,悖左当局,怪异三公何此“不合时宜”? “三怪”的桂冠,不但无损于三公的光明磊落,反衬托出三公之威武不屈,富贵不淫、贫贱不移的凛然正气,直贯长虹。

家 世

我严姓乃麻城望族。据族谱记载: 第一世祖子才公系元末进士,由郎中出任鄂州路尹,自江西南昌迁来湖北武昌(现属武汉武昌区、洪山区),道光三十年(1850年)其中两人迁居麻城,子孙繁衍,自成一支。四世祖庄公系明初进士,授兵部侍郎,副都察御史,巡抚广东,曾入赘朱郡主(明朝皇帝的亲侄女),生有五子,均翰林,进士出身,两人官至巡抚,其余分授兵部侍郎,按察史,学政等显职。堂叔祖德奎公,在清末光绪二十年,出任直隶省涿州、沧州两地知州。家父宜焕公,光绪初年举人,曾先后任江西南昌,新建两县具丞、通判,后应至交安徽巡抚沈沉植命,出任安徽抚台衙门高级幕宾,为官二十余年,清廉耿介,持家课子极严,常以“苟非吾有,虽一毫而莫取”为训, 据麻城乡里父老谈,我严族虽世代簪缨,蜚声鄂郡,却历无厚产,确是诗礼传家,耕耘自给,恤贫扶弱,敦睦乡邻,为远近所称道。

入 学

我们胞兄妹四人,长兄修国一直做小生意,在做生意的路上曾因故瞎了一只眼,清贫一生,1953年殁于麻城县城;我排行第三,年稚立三兄九岁,四妹学名锡嘏。我就读于安徽抚台衙门小学时,立三兄年甫十七,已入安徽陆军小学,三年期满,此间立三兄曾辍学到武昌参加辛亥革命,革命取得阶段性成功后,立三兄复学后他以优异成缋毕业;考入清河预备军官学校。在校时与后期同学广东惠阳邓演达意志相投,交谊深厚。每逢期考、年考均分别名列所在期前茅,深为师生所器重。前后毕业后,他们分别升入保定军官学校第五期、第六期,同校期间,仍是形影相随,俨若一人,同学们羡之为“刎颈之交”。 此时间,立三兄思想进步开朗,日趋成熟。 居讲每逢例假日,辄邀邓演达结伴郊游,议论时政,共抒抱负。当时生活极为清苦,所携野餐食物,常是馍馍数个,大头菜几块,却吃得津津有味,乐在其中。当时我虽年幼,立三兄回家时我常随侍其侧,他也常教我一些做人处世的正道,尽管记不很清晰,但在他们潜移默化的熏陶下,也不无些许领悟。

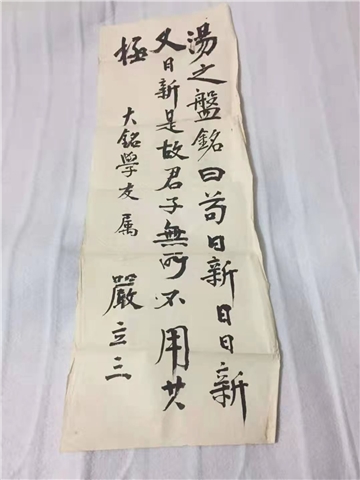

在立三兄、邓演达、陈式桓的倡导下,保定五、六、期同学中,建立了“断金会”的学生组织,盖取《山海经》: “两人同行,其利断金”之义 同学们定期互切互磋,共勉将来一切以国家民族为重,提高个人修养,同心同德互帮互助,促进社会进步,为社会公平正义而努力。影响所及,自动参加者日众,学风焕然一新。立三兄常以“所立者三,立德,立功,立言”为自己的座右铭,并常以此对我训教。他的别号“立三”,就是这时自己命名的。

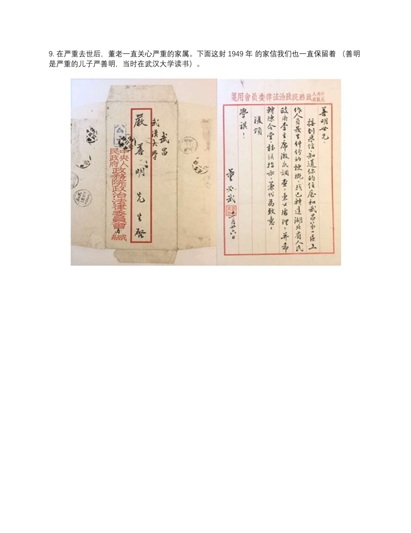

父亲宜焕公好克己助人,周济贫困,终年宦囊空涩,家用不敷。我在小学毕业后,无力继续升学,母亲乃携我及四妹锡嘏返家乡麻城,务农自给。行前,立三兄频频叮嘱,凡事要以诚待人,以勤律己,安贫若素,自食其力,不负他平日对我的教诲和希望。在我务农的四年中,始终未违兄教,恳切言词,今犹在耳,我的一生,受立三兄的身教言教是很深的。

从 军

保定军官学校毕业后,邓演达力挽立三兄同赴广东,投效孙中山先生领导的革命军粤军第一师邓铿部。该师共辖二旅四团,第一团团长梁鸿林,二团团长张驰,四团团长戴戟,邓演达被任命为第三团团长,立三兄曾任该团中校团附兼第一营营长。此时,陈诚由保定军官学校毕业,来一营充任排长、连长。

立三兄治军严,律己更严,宽威并济,与士卒同甘苦,官兵无不敬畏 尤其对经济锱铢分明,每月全营关饷所余尾数,也要派人买来花生米,按人分配,一丝不苟,传为军中佳话。影响所及,全团各营趋效,蔚为军风。第三团纪律严明,财政公开,官兵用命,团结如钢,孙中山先生赞为革命军之楷模。在一次检阅大会上 孙先生号召全师向三团学习,把革命军第一师练成一支无坚不摧的钢铁队伍。后来第一师,特别是第三团在两次东征中,屡建殊勋,决非偶然,而是由来有自的。

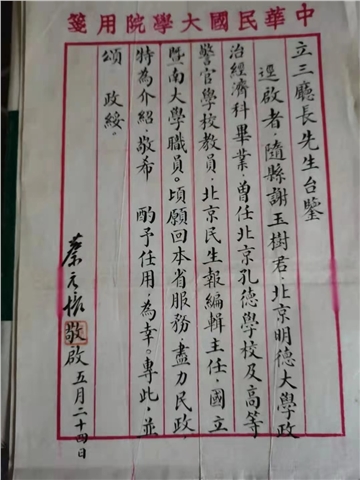

这时,立三兄才资助我去南京黄泥乡华中公学深造,这是一所公费学校。我秉承兄志,刻苦攻读,以四年时间提前两年完成学业,考入东南大学。此间,立三兄常以书信训教,培养我树立革命思想。

当时,北洋军阀,江苏督军齐燮元反对革命。立三兄函荐我结识进步的大通书局负责人,参加秘密革命活动,在同学中散发《三民主义》小册子,宣传革命道理,扩大学生视野,开展学运。因事败,转学上海大学就读。

黄 埔

1924年,国共第一次合作,在苏联和中国共产党的协助下,孙中山先生创建了革命军的摇篮一一黄埔陆军军官学校。亲自委蒋介石任校长,廖仲恺任党代表。并手令邓演达任教育长,严重任步、骑、炮、工、辎重各兵科的学生代总队长、总队长。当时政治部主任是周恩来同志,军事、政治教官有叶剑英、聂荣臻、张治中、陈继承、季方、陈诚等国共两党人士荟萃一堂,师资极为雄厚。

第一期招生消息在全国传开,各地爱国青年,冒着军阀迫害的危险,突破层层封锁,千里迢迢奔来广州投考。当时由于建校伊始,人力财力有限,仅将三百余名正取生收编为三个学生队。而一百余备取生不能入学(其中有俞济时、胡宗南等人)。这些备取生都处于人地生疏,生活无着,进退维谷的困境。虽多次要求学校当局收编,始终未得解决。邓演达和立三兄认为这些爱国青年,热血满腔,意志坚定,实为革命之宝,商定由立三兄向入校学生先做好思想工作,大家愿将膳食由每天三餐改为两餐,匀出一顿给备取生吃。三个学生队各选出代表一名与备取生代表一起,由立三兄率领晋谒孙中山大元帅呈诉。 孙先生接见后,对学生们这种团结友爱的革命精神极为嘉许。当即指示: “命要革,饭也要吃饱,学生膳食一天三餐不能减。 经费不足,紧缩大元帅府的开支来解决。”立三兄返校后,即将备取生收编为学生四队。基于学生的文化或身体素质较差,遴选最优秀的教官担任教习。学生无不感奋,欢声雷动,饱含热泪高呼“孙中山先生万岁!”声震黄埔上空,回荡不息。由此可见,立三兄眼光远大,着眼革命大局,爱护青年,提掖后进的政治抱负,非常人之所及。

当时,我正在上海大学读二年级,立三兄函嘱投考黄埔二期,献身革命。我即在上海报名,初试合格后赴广州复试,被录取编入工兵科学习。

由于革命形势的需要,学习期仅半年,训练极为紧张,生活亦十分艰苦。随着革命的迅猛发展,到三、四期相继入学时,学生已逾四千人。严重后期还曾任训练部主任,仍兼学生总队长。至此,立三兄的工作更加繁重。他公而忘私地倾力于教学,表现出革命家鞠躬尽瘁的无私气质,不负孙中山先生的嘱托和希望。

立三兄治军严,治学亦严。对教学要求高,学生每天三操两讲,非特殊情况,必亲临督导,毫不松懈。对动作的细节,也不马虎放过, 有时并亲为示范。当时的教学重点是野外演习,多在黄埔升旗山一带实练,他从不骑马,总随队步行,寒暑坚持如一。对学生要求固严而爱护却备至,深恶粗暴的军阀作风。有次看到三期学生一队队长郜子举在检查动作时,用脚踢学生后腿关节部位,当即予以制止,事后召集所有教官进行教育、告诫。我在二期毕业后,正任该队代理区队长,亲历其事。立三兄常教育学生说:“学以致用,平时多流汗,战时少流血。在战争时指挥官的一言一行,士兵们的一举一动,不仅关系个人安危,也关联革命的成败,必须认真学好本领,才能克敌制胜,完成革命的千秋大业。”这些教导,我至今铭记在心,未尝稍忘。全体学生受其熏陶,学习都极认真,虽然训练期仅半年,从以后的东征,北伐诸役中,都能经受战火考验,多不失为佼佼的军事指挥员。“严师高徒”,信不乌也。

夜间自习时,立三兄必抽出一定时间,轮流找来各队学生三、五人不等,进行个别交谈,了解学生的思想情况和要求,作为教学依据,帮助学生提高认识。数千学生,他多能直呼其名。学生交相谈论: “总队长记忆力惊人,态度严谨又不失和蔼,令人折服。

立三兄始终保持艰苦朴素的作风,凡事以身作则,身教重于言教。当时黄埔学生膳食粗劣,他经常下厨诱导炊事人员开动脑筋,将芋头、萝卜、白菜和瓜类菜蔬,或丝或片,或炒或汤,做到多样化,并采中餐西吃的办法,人手一碟,讲究卫生,保证学生的身体健康。平日,他个人很少在小伙房用餐,常轮流到各队和学生一起就食,按餐付款,毫不苟且。在他的感召下,学生们都能自觉地以革命为荣,以艰苦为乐。

学生宿舍都是竹棚,睡的是竹搭统铺,用的是竹桌竹凳,一切什物几乎全是竹制品。设备虽极简陋,但他对学生的内务,却严格要求整齐划一,井然有序,决不容许杂乱无章,否则,批评十分严厉。晚上,他常亲自查岗巡视,特别是气候突变或风雨之夜,必率少数随员,遍查竹棚是否安全,带领大家防雨补漏。当时,学生只有一条军毯御寒,他在巡夜时,常轻手轻脚地替那些睡觉“不规矩”的学生盖严,拢好蚊帐。学生们看在眼里,甜在心里,感激地交口称赞:“总队长威如严父,爱如慈母”。

立三兄对我要求极严。我入二期学习之初,就严肃地告诫我,不准在同学中宣扬他和我是同胞兄弟的关系,更不容许搞任何特殊,必须自尊自立。常常对我宣讲格物致知,率性践行,博学以求知,审问以明理,慎思以观其度,明辨以分是非的立身处世之道。经常对我耳提面命:革命不是升官发财,不是享福,而是拯民于水火,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,树立为民族事业而奋斗终生的大志。潜移默化,对我一生影响很大,至今仍奉为箴言。

立三兄与邓演达教育长在黄埔军校时期相处极为融洽,当然有其历史根源,基本还是基于两人的政见,情操之浑然一体,邓的指示,立三兄执行决不走样,立三兄的建议,邓亦无不言听计从。平日与共产党人周恩来、叶剑英等人相处十分友善。常对我说:“共产党人的革命情操,可为人师,你我兄弟都应向他们学习。”有次假日,我到校部去看他,见他正与周恩来、邓演达等人在交谈,他们极度赞扬孙中山先生眼光远大,气度轩昂,胸怀豁达,无私无畏,不失为伟大的革命先驱者。钦佩孙中山先生审时度势的超人见略:“要实现三民主义,救国救民,完成民主革命大业,必须联合全世界以平等待我之民族,共同奋斗”,实为民心所向,众望所归的金石良言。三人议定,建议孙中山先生采取“联俄,联共,扶助农工”的三大政策,以早日完成三民主义的宏伟蓝图。这个建议,后来深得孙先生的赞许,对孙先生将旧三民主义推进到实行三大政策的新三民主义,起了一定的催化作用。随后,在共产党协助下,苏联顾问鲍罗廷向本国政府要求,运来一艘轮船的步枪、轻重机枪、小炮、手榴弹等武器装备,充实黄埔学生训练的需要,使原来一、二期学生数人共有一支步枪,到三、四期学生人手一枪,并能学习各种轻重武器,使教学质量大为提高。

至此,黄埔军校声名远震,被誉为“革命军奠基黄埔,威震华南”了。

四期学生入伍时,邓演达因与何应钦等人政见不合,愤而借机离职,以考察为名,远去苏联。党代表廖仲恺洞悉个中情节,深以革命大业为重,颇感焦虑不安。当时我正从二期毕业,正任黄埔教导第二团的连指导员,有次向廖先生汇报党务工作时,他亲笔写了一封信,嘱我密交立三兄,促其立即飞函邓演达,促他速归,办好三、四期教育训练后再议。立三兄遵办后不久,邓即返校述职。由此可见,当时黄埔军校内的国民党左派与右派的斗争已日趋激烈。

我清楚地记得:一次,孙中山先生拟定召集各地区军队选出代表参加商讨大局的党务会议时,黄埔军校分配了一定的代表名额,由师生无记名投票进行选举产生。结果,立三兄获票最多。校长蒋介石曾慨叹说:“看来,严重在学生中的威望,比我当校长的还高。”足证立三兄在全校师生中享有的崇高信誉,连校长蒋介石也自愧不如。

我在二期入伍时,驻地在离黄埔校部约数里的北较场。有次,屯兵广州的滇军军长刘震寰派兵一营偷袭北较场,妄图扼杀这座革命摇篮,进行叛乱。学生们奋起与叛军发生激战,立三兄闻讯,亲率一期学生自黄埔驰援,屹立于枪林弹雨中指挥若定,终将装备优势的叛军全部击溃。学生虽有死伤,而叛军则遗尸遍地 使黄埔军校得以岿然屹立,茁壮成长。

东 征

1925年,广东军阀陈炯明纠集商团军长林虎,师长刘志陆武装约两万余人,背叛革命。孙中山先生自任讨逆军总司令,亲率革命军第一师邓铿部,黄埔教导一团(团长何应钦)、二团(团长王懋功)及严重指挥的黄埔军校师生千余人为主力,进行东征讨逆。我当时在第一师任排长。出发前,立三兄再三叮咛我,一定要发扬黄埔精神,身先士卒,杀敌立功。革命军同仇敌忾,士气高昂。经淡水,直插河婆罗金坝,与叛军激战三昼夜。陈炯明率部溃守惠阳,负隅顽抗,妄图扭转战局。讨逆军以黄埔师生为前锋,乘胜追击,仅一昼夜,攻破惠阳城,俘敌数千,陈炯明、林虎只身逃走,刘志陆下落不明。罗金坝和惠阳两役,战斗激烈,毙敌近万,缴获枪弹、辎重、骡马无数,震惊中外。黄埔师生壮烈牺牲二百余人, 其中教导二团营长、黄埔教官刘尧臣首先攀上惠阳城垛,不幸中弹坠城牺牲,尤为壮烈。革命军对俘敌,据其志愿,愿留者编入第一师,愿回籍者发给路费。对伤者收容治疗,对死者予以掩埋。各界人士无不感于革命军的人道主义,称颂为“王者之师”

广东境内的滇军杨希闵、桂军刘震寰、粤军许崇智共三个军,名义上拥护孙中山先生,实际不听节制。讨伐陈炯明时,公开违抗调令,按兵不动,坐观成败,想坐收渔翁之利。孙先生洞烛其奸,在惠阳战役后,立即回师从黄埔渡河入广州,过虎门,向东江南路廉州、化县地区挺进,以迅雷不及掩耳的攻势,将该三支叛军全部击溃。至此,广东全境均为革命军所控制,建立了牢固的革命根据地,为誓师北伐奠定了坚实基础。东征战役中,我不违兄命,屡立战功,深受师长邓铿嘉奖,擢升为连指导员。

革命军威镇潮汕,黄埔精神驰扬国内外,各地军阀无不为之震慄。 立三兄在黄埔军校作出的巨大贡献和率领师生在东征战役中建立的殊勋,是永昭史册的。

北 伐

1926年,军阀孙传芳窃据江南五省总司令要职,拥兵二十余万,封疆割据。革命军为完成统一大业,誓师北伐。校长蒋介石任北伐军总司令,邓演达任总政治部主任,所辖八个军由广州等地分师北进。 立三兄任二十一师师长,陈诚任该师第三团团长,属东路军总指挥白崇禧统辖,和薛岳的师同时从广州出发,直下浙江桐庐、江苏苏州之严东关,与孙传芳的主力白云山所部数师展开激战。开始,白崇禧认为严重师是新建的,未予重视。直至薛岳师屡战不胜,伤亡惨重,双方形成拉锯战时,才在严重请求下,让二十一师投入战斗。立三兄不顾个人安危,哪里激战,他就出现在哪里,亲临前沿阵地指挥。该师中下级队官都是黄埔学生,对这位在校时的严师,部队中的勇帅,钦佩到五体投地。在立三兄无私无畏的革命精神感染下,人人率领所属,冲锋陷阵,有如风卷残云,两天内就将数倍于东路军之敌瓦解,驱其残部向津浦线仓皇溃逃。这一仗,打出了黄埔威风,写下了以少胜多,以弱制强的又一篇光辉战史。白崇禧后来曾向人谈到:“严立三不但是一位少有的军事教育家,也是一位罕见的卓越将帅。”能得到这位号称“小诸葛”,恃才傲物者的高度评价,决不是那么轻易的。

北伐开始,我调到总政治部任训练科军事股长,负贵保卫工作。出师前,立三兄召我密嘱,一定要随时提高警惕,确保邓演达主任的安全,万不可疏忽大意,如有差池,唯我是问。凡事必须请示邓主任后,坚决执行,不可造次,使我深受感动。我随总政治部由广州出发,转战汀泗桥、贺胜桥与北洋军阀吴佩孚军激战,革命军大获全胜;最后,围困吴军陈嘉谟,刘玉春两师共三万余人于武昌城外。

邓演达主任识略过人,派我潜赴汉口,敦劝湖北保安师师长刘佐龙起义,响应革命,迫使吴佩孚北逃,陈嘉谟、刘玉春终于开城投降,武昌城得以光复。

入城后,邓演达主任顺应民心,立即成立了“湖北省政务委员会”,自兼委员长。派我为独立营营长,率部星夜驰赴黄安、鄂豫边界,肃清盘踞各该地区掠财扰民的土匪任应期、袁英等部。真是王师所至,人民箪食壶浆,仅一个多月,就将全部土匪剪除。湖北全境安定,人民安居乐业。革命军威震华中,为东路军挺进苏皖解除了侧翼威胁。 独立营返驻武昌,从军者日众,邓演达下令独立营扩充为团,委派我为团长,负责省城治安和保卫。

此时,毛泽东同志正在武昌主持农民运动讲习所,邓演达除全力支持、协助外,多次对我面谕,要确保毛泽东同志的安全;我一直认真执行,不敢疏忽。1927年“四·一二”政变后,共产党人李汉俊、詹大悲等人遇害;毛泽东同志决定去井岗山,邓演达派我亲自带兵一连护送其安全离开鄂境。湖北省政务委员会亦被撤销,邓演达旋即经南昌去苏联。我也去第七军李宗仁部任团长,随军从南昌进兵江苏浦口、卢州,协同东路军击溃西逃之孙传芳残部。至此,北伐胜利结束。 严重和邓演达在战争中所建殊勋,有口皆碑,不容抹杀。

隐 退

北伐战争结束,立三兄率二十一师进驻南京,拱卫京畿,陈诚已升任该师副师长。邓演达在南昌辞去总政主任职去苏联一事,因战时东路军与总政遥隔,事先立三兄一无所知,一次,蒋介石单独召见严重,阴笑地出示一封“严邓合流倒蒋”的密告电文,严重看过后非常气愤,驳斥其全属造谣中伤之词。 蒋假惺惺的说:“我自然不相信囖,否则就不会给你看嘛!严重与蒋相处数年,深知其秉性专横多疑,排除异己不择手段,颇有“伴君如伴虎”之感。乃当面婉辞二十一师师长职,愿功成身退,解甲归田,并面荐陈诚升任师长,自合蒋意,立获允准。

立三兄走出蒋介石官邸后,有两位任蒋侍从官的黄埔一期学生尾随其后,密告立三兄说,老师切不可北上,免遭疑忌,不如暂时隐息修行,以明心迹,免生意外。立三兄平日以诚待人,此时顿悟处境危险,乃只身先去杭州,游山玩水,并募集资金,亲自督修一座北伐战争中第二十一师阵亡将士的纪念碑。约半年竣工,即去庐山太乙村隐居。新任师长陈诚,见老上级宦囊滞涩,特派军需处长,黄埔一期学生袁守谦为立三兄修了一座平房,以供起居之用。从此立三兄改着僧服,读书习经,砍柴种菜,杜绝一切社交来往,怡然自得,不问政事。 蒋介石在庐山开办军官训练团时,曾数度简从访晤,立三兄均避而不见。此期间,曾著有《大学辨宗》一书,对“明德、亲民、止于至善”以及“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的大学之道,有新的精辟阐述,深受当时学者推崇,蒋介石亦派人索去数册。我曾保留一本,随身携带,视为珍宝,惜在“文革”时期失落,深为惋惜。

北伐胜利后,陈铭枢出任广东省主席,电召我去省府任交通处长,我去庐山探望立三兄时,征询他的意见,他连连点首说:“好!好!”并叮嘱我言行谨慎,切忌锋芒,要以清廉为本,气节为重。今日回想,记忆犹新。

邓演达由苏归国后,因对蒋介石所作所为不满,乃定居上海,与爱国将领冯玉祥等联系颇密,为蒋所忌。蒋以“关心”邓先生起居为由,遣人举荐黄埔一期学生严不严随侍邓演达左右,实为“密探”。邓先生胸怀坦荡,时有针砭时政之词,毫不隐讳。1930年,他联络左派人士,在上海成立中国国民党临时行动委员会”, 意图揭露蒋介石的叛逆行径,忠头执行孙中山先生的新三民主义,挽救革命。蒋介石获悉后,以咨询国事为由将邓演达骗至南京, 于1931年被蒋杀害, 终年不到五十岁。这是继国民党元老廖仲愷先生被暗杀后,第一个被将介石直接下令杀害的国民党左派领导人物

噩耗传至庐山,立三兄痛不欲生,曾愤书悼邓诗文,我曾保留一帖,亦在“文革”中被毁。当时南京国民党内盛言:“邓有严如虎添翼,严有邓如鱼得水。”邓、严二人灵犀相通,为蒋所深忌,由此可见。

抗 战

“七· 七”事变,日本帝国主义者悍然发动侵华战争,乘虚直入,上海, 苏州等地相继沦陷,首都南京岌岌可危,人心惶恐。蒋介石迫不得已,电召严重赴京共商国事。立三兄未予答理,又派当时任军政部次长的陈诚为专使去庐山敦请。立三兄虽无意官场,但念民族危亡,才毅然下山,奔赴南京与各将领视察城防工事,认为极不完善。且日军对南京已用重兵形成钳形包围,敌机轮番轰炸,秩序凌乱。立三兄分析形势,深知集重兵困守孤城,仓促应战,乃兵家所忌。力主政府西迁,以武汉为抗战中心,凭长江、粤汉两铁路交通枢纽,九省通衢,布兵防守,俟机反攻,南北呼应,联成一气,进行全民抗战, 才能确保我中华疆土。而蒋介石仍犹豫不定,导致南京之战牺牲惨重, 元气大伤,才深悟严重战略眼光深远,力挽立三兄出任湖北省政府主席,支撑危局;立三兄力辞不就。几经周折,才应允以陈诚主鄂,自己出任民政厅长,协助省政。这时,张难先出任财政厅长,石瑛出任建设厂长。这是国民党湖北省政府历届以来最得人心,最精干的省政领导。

立三兄到武昌就职后,立即着手分批调训专、县、乡政人员,并组织全省青壮年进行军事训练,寓兵于民,开展全民抗战。大刀阔斧地撤换一批庸碌无能的县长而代以长于军事的年轻军政人员。严厉惩治贪污,励精图治。对纷纷南下的流亡青年,开设各种训练班,予以 收容,充实地方需要。安抚流亡人民,使之不致流离失所。紊乱局面, 很短时间即安定下来,军民一体,精神大振,使武汉成为抗日救亡的中心堡垒,为抗战作出了很大贡献。后来湖北省政府及所属机构西迁时,立三兄事先计划周详,安排有序,使抗战力量得以保全,为以后领导全省军民抗击日军西进,打下了基础。

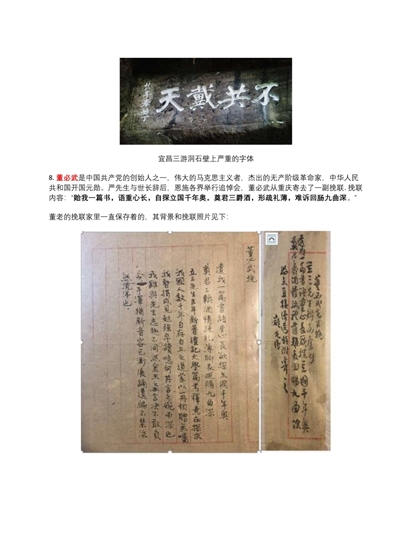

陈诚当时主要精力集中于军事方面,难以具体顾及湖北省政, 因此湖北省政实际上完全由立三兄代摄代行。而第五战区司令长官李宗仁则于此时趁机向蒋介石力荐桂系将领李品仙主鄂,蒋深虑桂系力量膨胀,乃急电立三兄赴重庆,劝其以桑梓国家为重出任湖北省主席。 立三兄认为当此非常时期,必须团结一致,避免分裂,才首肯代理湖北省主席,以挽危局。至1940年,六战区长官司令部迁来恩施,与省府同在一地,陈诚已能兼顾省政,立三兄乃力辞免去他的代主席职务,仍专任民政厅长。当时省府驻恩施土桥坝,高级官员都用轿、马代步,而立三兄坚持步行,山路崎岖,就持杖助登,对陈诚为其专备的轿子、轿夫均予辞退。不久后,立三兄再辞厅长之职,旋又征得陈诚同意,率兵一连到宣恩晒坪垦荒年余,将纵横约六十华里的荒区辟为良田,以农养兵,减轻了鄂西人民的负担。立三兄曾亲书“不共戴天”四个两尺见方的大字,刻于巨碑树立该地,以激励军民的抗日斗志。

1942年立三兄被选为国民参政员后, 居住宣恩长潭河读书耕作。 当时湖北省公教人员,享有生活必需品配给制。陈诚深体立三兄经济困难,指示省府如数配给一份,立三兄以自己领有国民参政员薪俸, 不能再领鄂省公教人员的生活待遇;婉辞不受,后来因治病需钱,竟将惜如珍宝的在保定军校得奖的金挂表(上刻有“校长靳云鹏奖授”字样)和平日陈诚等人赠的“白兰地”高级酒数瓶,托人去重庆变卖。 陈诚闻讯后,曾慨叹地对人说:“严立三先生本性不移,令人无可奈何!” 景仰之情,溢于言表。

养病期间,立三兄见宣鹤联中师资缺乏,主动要求到校义务教课, 寓战于教, 对青少年灌输发奋求知,振兴中华的爱国主义思想,不少学生受其熏陶;后来成长为抗日的中坚骨千。立三兄不计个人名位, 甘为孺子牛的高尚品质,确非常人所及。

立三兄长期倾力于革命事业,积劳成疾,1944年又感染伤寒,日加沉重。六战区副长官郭忏每天指派专车接他来恩施治疗,初为所拒,后因郭忏严责司机和副官,不接到严先生不准回来,才未推辞。 直到病情恶化,才转到恩施土桥坝沙湾省立医院住诊。

住院期间, 嫂嫂随侍在侧。六战区副长官郭忏及当地军政要员, 经常前往探视。弥留之夜,湖北省政府秘书长刘千俊,省立医院院长杨光第,省卫生处长卢镜澄,黄埔一期学生、省保安副司令彭善,二期学生,三十二师师长阮齐,三期学生,警保处长左锋,六期学生, 施巴警备司令吴光朝等正佇立榻前,烛影飘摇,倍增痛楚。立三兄嘴角蠕动,欲言无声,直到在宣恩读书的儿子善明匍匐奔来,连声呼叫, 才睁眼一瞥后溘然长逝,终年仅五十三岁。

当时,我正在五战区长官部 (驻老河口) 任少将战地督察,随部转战前线,与立三兄音讯久断,毫不知情。迨接嫂嫂拍来“立三病危速归”急电,经李宗仁长官催促,星夜奔回恩施时,已是盖棺,悲痛欲绝。嫂嫂泣告立三兄临终前对我的嘱托:“切切不忘孙中山先生‘革命尚未成功,同志仍须努力’的遗训,始终不渝,献身革命,万不可做对不起国家民族之事,以愧列祖列宗。” 闻悉之余,涕泪滂沱,不能自已,严兄良师,莫有过此。

噩耗传开,六战区长官部、湖北省政府、恩施专区的各界人民, 全国爱国人士,无不哀痛。以陈诚、郭忏为首成立了治丧委员会,蒋介石及国府、军委、参政会及各战区纷纷寄来挽幛、花圈、悼文。送殡之日,近千人黑纱缠臂。送殡队伍长达里许,沿途居民纷纷摆设香案祭奠。不少乡民,尤其是青少年学生,有的甚至泣不成声。灵柩暂厝恩施龙洞山头。抗日战争胜利后,才由新任湖北省主席万耀煌主持, 将灵柩运回武汉,安葬于武昌九峰山公墓,供人瞻仰凭吊。

立三兄治军、治学、从政,鞠躬尽瘁,数十年如一日,历居要津, 清廉耿介,不失成立“断金会”初志,身后萧条,室无遗物 抗战胜利后,遗孀遗孤,生活清苦。黄埔学生黄杰、袁守谦、韩浚、宋瑞珂、 王耀武、胡琏等人,集资在武昌蛇山抱冰堂侧建一平房,供其起居。 并资助其子善明学膳费用,直至解放前夕。

(方知记录整理)

严正,字公威,湖北麻城人,系严重(立三 )胞弟,黄埔军校第二期毕业,第一次国共合作时期,任北伐军一一国民革命军总政治部 (主任邓演达)军事股股长,以后曾任武汉国民政府所属之湖北省政务委员会警卫团营长,后升团长;宁汉分裂后去广州,在第七军李宗仁部任团长,抗战期间曾任国民党豫鄂边区游击总指挥部政治部主任,第五战区少将督察,国民党一七三师少将副师长兼政治部主任。抗战胜利后退役。1952年十月在武汉以第622号刑事判决书,被判处有期徒刑5年,剥夺政治权利2年;1959年被武昌区法院以1959年度刑事第449号刑事判决书,被判处管制三年,剥夺政治权利二年,经上诉后免除了剥夺政治权利,维持了管制,1985年被法院平反,后任湖北省人民政府文史研究馆馆员。

录于中国人民政治协商会议湖北省委员会“文史资料委员会”编辑的《湖北文史资料》一九八八年第三辑(总第二十四辑)第61~75页

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222