我对“三杰”的片段回忆

我对“三杰”的片段回忆

丁超口述

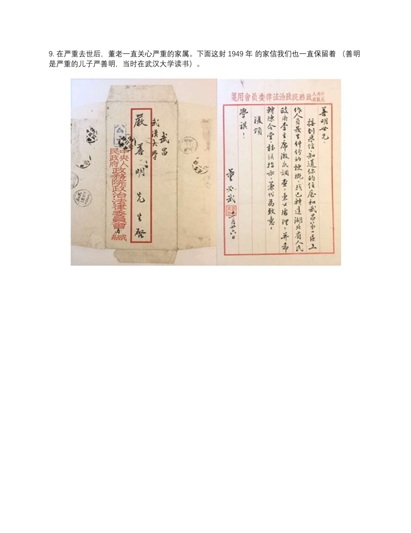

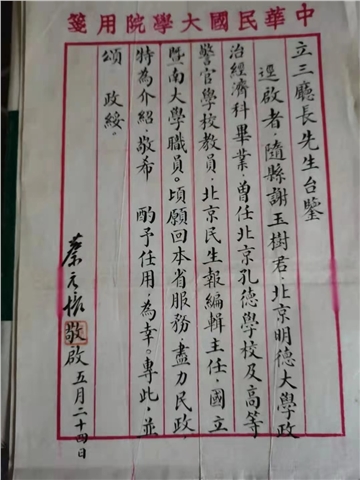

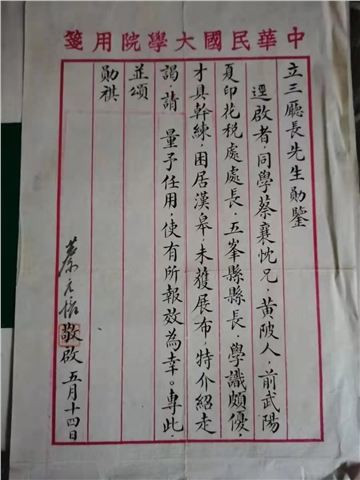

我同三位老前辈(严立三、石瑛、张难先),在二十年代和抗日战争时期都有过一些接触。对这三位老人,我一直是敬佩的。二九四二年我任湖北省立联中宣鹤分校校长后,我与严老同在这个学校共过事。石老、张老我还是在二十年代,在南京拜见过。石老当时是南京市市长。张老在南京任国民党铨叙部长,他还接我到他家去玩过。三位老人,都是辛亥革命的元勋,他们热爱祖国,关怀青年,比一般人都突出。抗日时期,许多大学随政府迁移,但中学几乎都没有随军后撤;只有湖北的中等以上学校,不分公立与私立,一律随省府西迁到鄂西。三老在武汉撤退时,建议成立湖北联中,实行公费制、这对挽

救流亡学生不受日寇蹂躏,得以继续上学,确实是当年湖北的德政。

一九三八年我到武汉参加暑期讲习——中央训练团受训,全省中学以上教师集中在珞珈山武汉大学学习。当时,武汉局势紧张,敌机日夜轰炸。训练结束,我回恩施,听说要成立湖北联中,是严老坚持要把湖北中学生一起带到后方,不能让他们流落无依。要把所有中等以上学校后撤,学生上万,组织搬迁、旅途安排、新建校舍、安定生活,件件都是大事。严老那时是湖北省代主席,他把学校西迁纳入省府西迁的重要议事日程。教职员工及学生的搬迁路费,全由政府按人发给。在当时国土沦丧,财政收入极端困难的情况下,要保证联中师生安全转移,实是一件不容易的事。可“三老”为了关怀青年,全力

以赴,对联中转移的必要开支,是未打折扣的。因此,不到三个月时间,联中师生安全到达了各自的目的地。“三老”重视教育,培植青年,至今还为有识人士所称道。

石瑛先生卸去湖北省建设厅长公职后,任湖北省临时参议会议长,常年驻恩施。后陈诚于一九四口年亲自回鄂主政,陈诚曾问过石老:“恩施共产党地下活动厉害,用什么方式处理为宜?”石老慷慨激昂地说:“人各有志,有的是年轻无知,对他们只能教育,再不能镇压了,这是保存湖北青年元气的问题。”事后,陈诚虽未采纳石老的建议,但这足以看出石老在当时是坚持国共合作、团结抗日的政策的,也可以看出他对青年是极端爱护的。说到这里,在大革命时期石老还是我的救命恩人。一九二六年北伐军到武汉,一九二七年我考入武汉工人教师讲习所,奉党政之命,参加第二次北伐。那时,我的

身份是共青团员、学生代表,我们以工会、妇联、学生会等群众团体的名义,组成宣传团,设有一车厢作为宣传阵地,乘火车到郑州会师。红日桥叛变,我们乘座的列车被“红枪会”打得一塌糊涂。我留在驻马店,在当地领导青年,进行宣传活动。不料这时汪精卫在武汉叛变了,武汉政府成了反动政府,我们只好转入地下活动。我从豫南回到武汉,随即被逮捕。那时石老是湖北省财政厅长。我被捕前住在老师李信晟(武高师的教授)家里,李教授与石老同在英国留学,是老相识。李教授晚年得了半身不遂的病,我读高中与李老师结识,经常侍候

照应他老人家,他把我视同亲儿子一样,我也把他作为我的第二个家长。我在被捕前与李老师谈过。如果我出去三天不回来,说明我被捕了。”果然,这次离开李老师家,已有四五天未回家了,于是李老师叫他的儿子去告诉石老说:“我父亲最落欢的一个学生被逮捕了,请您设法营救。”石老得息,马上打电话问胡宗铎、陶军(胡、陶是当时主宰湖北的大军阀)。有没有丁超这个人被捕?胡、陶查问后回话说,有这个人。石老说:“他被捕有无确凿罪证,如无确证,你们就把他留下来,予以释放!”,果然,就在当天我脱了险。当时在武汉的清党大屠杀,是“宁可错杀三千,不可漏掉一人。”我能幸存活到今日,当永远感激石老的救命之恩。

石老秉性刚直,见危救人,敢云人所不敢云,即使有忤当道意愿,他还是仗义直言。他在湖北省临参议会议长任内?省六高中校长(建始三里坝高中)郑万选(字荛夫)因毕业生暑期集训,陈诚亲自点名,该校有四十多名学生未到,陈便大发雷霆,诬指郑校长伪造空额名单,冒领学生公费。当众宣布:“建始高中校长郑荛夫胆子真大,送来的学生缺四十多人,这不是校长吃空缺,还有什么理由解释?”当时,大家想,每当陈主席在大会上宣布罪名,接踵而至的便是“杀人!”郑校长吓得魂不附体?跑到参议会找石老,说:“上报学生名额确有人在,由于他们各自的家长,大都在重庆,毕业后,不愿留湖北作为“计划教育”分配在省内上大学,要到重庆去报考较好的国立大学。我未叫他们去,他们去也不向我辞行。这些学生都在,都可逐一查证。现陈主席说我‘吃空’,我真有冤难伸。”石老当即电告陈主席,建始高中郑校长贪污吃空一案,要把事实查清楚,防止在盛怒之下,错杀了人。于是陈诚组成庞大的调查团,先到学校查访有无这批学生,然后再到重庆去对口,最后使郑校长得免于无罪之诛。

石老从政,一惯关心生产。他来恩施后,在红庙办过一个工厂。他的建设厅长卸任后,就靠这个厂的股息收入度日。当年在恩施,他家的人来客往很频繁,生活十分简朴。由于石老对我有过“救命之恩”,他到恩施后,我曾专程看望过他。

严立三先生,在代主席任内,每到各地视察,只带一个通迅员,配一匹马,这马是驮行李用的。每到一地自己先找好栈房、旅舍,吃饭后,然后再到区公所、乡公所,不受任何日接待。为人谨严,作风廉洁,这些是很多当官的人难以办到的。

陈诚回鄂后,严先生决定不当代理主席了,陈对严老说:“六战区的事多得很,您还要代。”严老说:“你是主席,你回来了,我再不代了。”又说:“我长期代这代那,那不是名不正,言不顺吗?”他要求陈诚给他一团人,带到宣恩晒坪去垦荒,准备在那儿打游击战(如果时局继续恶化的话)。直到鄂西大捷后,看来日寇打不进恩施,他这才将这一团人仍然还给湖北省的保安处。

严先生在宣恩时,从不干涉地方政治。一九四二年我担任宣鹤联中校长,他就驻在宣恩,我到任时,他到重庆参加国民参政会去了。刚开学,我得病住了医院。九月,严老自重庆归来,听说我病了,亲自来学校看我。他告诫我说:“教育是大事,比你原在省干训团当训练干事更重要,国家未来的希望,寄托在青年一代的身上,将来有机会,

我来宣中给你帮忙。” 这是我对严老最初的接触。

大约是这年的秋天,左铎来宣恩视察(左是省训团教育长,找的老上级),到学校来看我。我问左教育长:“您怎么有时间来宜恩?”左说:“我是视察鹤峰,路过宣恩,有桩事要托付你:严先生到现在的粮食问题还未落实。”那时是战时状态,恩施人口増多,全靠陈诚从湖南调粮,供给职工、公教人员!其他的居民享受不到平价供应粮。宣恩田粮处长与左铎对严先生说:“严先生您是代主席,应该吃原来吃的供应粮。”严却婉言拒绝:“我现在没‘代’了,有什么理由还要吃供应粮呢? 我是中央国民参政会参议员,现在到了省和地方,怎能逾格享受呢?地方有供应的我不要,没有供应,我更不要什么照顾。”当时,我对宣恩田粮处长陈襄新说:“要给,我帮忙。”他说:“那好,你就大胆聘严先生当教员,当教员的有口粮吃。”我们一道带了聘书,到严老家中去。当严老接到宣恩中学的聘书时,对我们说:你们太客气了,你在聘书上填上(义务)二字,因为我已享受参政员的待遇了,如果不当参政员了,到学校来教书,你一份也不会少给我的。”左铎事先买了包烟揣在衣袖里,见了严先生,把烟拿出来说:“这是给你老的啊!”严先生还是坚持不受。我感到好奇怪!后来左铎告诉我:“严先生老规矩,如果你带的东西多了,他会严词批评你,你拿这么多的钱请客送礼,钱从什么地方来的?所以我们每个学生去见他,只带瓶把酒或者一包烟,表示问候之意。”他教过的学生大都是高官要职,对待严先生的清廉作风,都是钦佩不已的。

第二天,严老接我们到他家去吃饭,只杀了一只鸡,炖了鸡汤,其馀是四盘小菜,这算是他老人家待客的盛筵。平时他吃得省俭,小菜、酸菜成为家常。

严先生第一次来我们学校代课,我给家里人说:严先生第一次来上课,不知过早没有,简单的下碗面条弄点猪肝作汤,请他来过早。我去接他,他却严肃而和悦地说:“你莫管我,你有你的事,我有我的事,我上课之后,没吃饭,会自己弄饭吃,这些客套,朝夕相处,今后免了。”以后学校请老师,他总在请贴上批一个“多请一位老师”,他总是不来。但是每当全体教师联欢聚餐,只要获得通知,他都准时参加。老师们都感到严老平易近人,和蔼可亲。

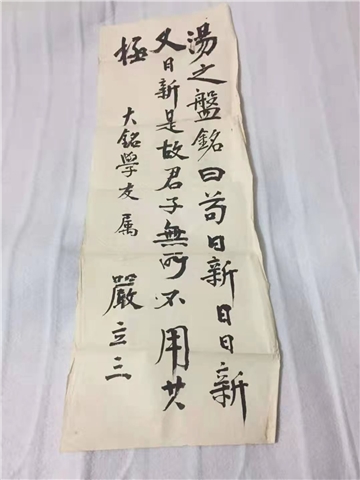

严先生如果要办理什么事,他来到了你家,烟不吃,酒不喝。他说:“我是来办事的。”一九四三年暑假后开学,我们照例造报职工眷属口粮供应名册,我把严先生的名字也造报上,叫人送到他那儿去,他说:莫忙着,待问清楚了,再签名。”后来他来问我“教职工造报粮册,我是义务教员,怎么把我的名字也造上了呢?我不能领这份粮。”我说:“是县政府投的,发的是教育粮。” 他说:“那不行,人家会骂我严立三不要脸,从中央吃到省,而且吃到你们教育上来了。”我反复劝解他老人家说:“您不是一家,您有两家人(严的哥哥一家,也迁住宣恩)没有粮吃是个大问题,黑市粮价飞涨,不能挨饿啊!”他说“粮食本来是生活必需品,但不该得的得了,我宁可断炊,也不作这号事。”我说:“那您自己想个办法,怎能得到粮食吃?”他略有所思,,想了一会才提出:“我武昌太东门有一份房产,红契约纸带出来了,我将这份契约拿来放在宣中作抵,俟河山还我之日,东归武汉,变卖这份产业,了清今日积下的这笔粮债。”结果,我们商量,照严老的意见办,把他的那份红契由学校保管好,让他先借粮吃。就这样才算解决了他老人家的口粮问题。

在宣中,有一次学校分柴禾,县府给学校划的有柴山,学生烧的由学生自己搬,教职工的柴禾由学校请工人砍了再搬回来,职工照出工资,不出柴钱。照例给每个职工送上门,因而给严也送去了一份。他说:“我是义务教员,怎能要这份柴禾呢?”我说:“我们大家出了钱,请工砍,请工送”。他说:“这我不能收,柴禾要烧,雇请人工砍伐搬运是对的,但山本钱要出啊!”我说:“您出山本就出山本吧,您应给伍元山本费。”于是他叫他的公子严善明送伍元钱到我家里来,并嘱咐小孩:“如果不收,你就从早到晚莫回来呀!”当时,我看到他家的确困难,我偷偷地给小孩讲:“你回去把钱给到你妈妈手里,千万莫作声,就说钱我已经收下了。”

是年秋,有一次,严老来向我请假,我问他老人家有什么事?他说:“湖北三青团要朱怀冰担任三青团主任,中央来电要我去监誓朱的就职礼,须到恩施去一下,课耽误了,我回来照补,时间不会长,这是我的义务,我不能不去。”我说:“您过于客气,您去吧。”严老监誓归来,县里通知我们到椒园接严老,他一见面就微笑着说:“你们太客气了,大家都有事,我一个人来去,常来常往,不是什么稀奇事,何必起动大家呢?”我们说:“还有十五里地,路难走、我们雇请有滑杆、牲口,您爱用什么都可以。”他说:“你们莫管我,大家都是步行来的,我们都步行回去。”于是他老人家把马褂、长袍都脱了,跟我们大伙一道,且走且谈,精神健旺。遗憾的是,由于严老在路途身体出了汗,从此就得了伤风感冒病,而且病情愈来愈厉害。县里马上通知卫生处、湖北省立医院杨院长来学校给严老看病,他对杨院长说:“你是全院的院长,医院病人多,应对住院病人多花精力,我一人在宣恩,怎么能劳你的驾!还是快点回去,你不走,我就不吃药,多你非走不可。”杨院长走时告诉我,说严老的病由伤风感冒已发展为支气管炎和肺炎了,加之胃病复发病情确实严重。第二次,卫生局长陆镜澄、杨院长又来宣中,严老仍固执前意,说他们不该来。大家说:“您的病情转重了,您若怕我们耽误了其他病人,那你就给我们方便,请你到恩施沙湾,省医院去住院治疗。”严老同意上恩施住院。可住院后,病情更加恶化,肺炎更重了。不久,噩耗自恩施传来,严老与世长辞。我校全体师生,悲恸万分,怀念严老人品,高风亮节,永远活在我们心中。湖北省组成的严老治丧委员会,通知我校派代表到恩施龙洞去开追悼会。秉承严老遗训“节约办丧事”,所有各机关的挽联一律用信纸信封写,不用条幅,更不用布或绸子写。严老临终前,还在宣恩中学义务任教,学校决定校长带领教师代表一人,学生代表一部分,前往恩施龙洞为严老守丧护灵。学生代表用童子军组织形式,组成一个三十人的小分队,带好露宿在野外的帐蓬,整整齐齐到恩施。去后,看到严老灵堂设在龙洞庙内,各机关、单位的唁电、挽联都贴在墙上,全都是用信纸写的。治丧委员会,一看到宣中学生,远道而来,含悲地说:“这是严老最后的一批学生!严老一生没有官气,走到那里,只带个通迅员,你们今天来了,护丧守灵任务,由你们学校童子军小队担任,崇尚节约,一切活动从简。”我校师生受到这样光荣而又重要的付托,敬虔举哀,象孝子守灵一样,三天三夜轮流守护,直到严老埋葬后,我们才回学校。

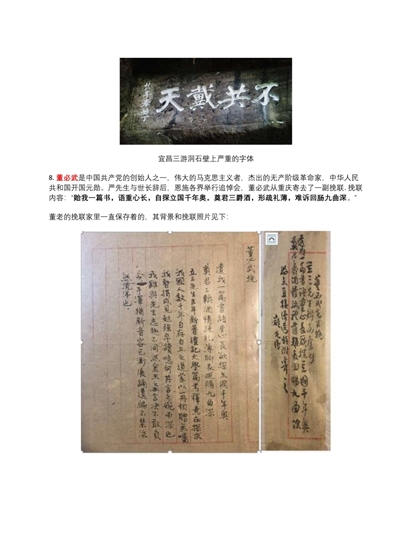

在护灵期间,我们没有看到花圈、祭幛,也没举行大的追悼会,悼词、祭文有,在灵堂内,未明确宣布严老系国民参政会参政员。没有公祭形式,悼念人员随到随走,三三两两,去的去,来的来,形式普通,但各自含悲忍泣,哀恸不已。抗日战争胜利后,他的灵柩移回武汉归葬,都是他生前的学生、老友为之赙赠而迁复的,复员后,严老生前在汉的遗产,除留一部分给其家属外,剩下的全部捐送省图书馆作买书用,一生简朴,克己奉公,可称无愧!

张难先先生,我记得他来宣恩不久,在他住处的门口屋檐板上,撰有“耻庐”二字。人家问他,是什么寓意,他说:“我到鄂西来,不是鄂西人请我来的,更不是他们欢迎我来的,而是日本鬼子把我赶来的,匈奴未灭,何以家为,苟活偷生,难道还不感到羞耻吗!?”他老人家在宣恩长潭河一带,办过“耻庐”识字班,与当地群众往来密切,由于我未亲自见闻,因此也就难以说详尽。

总之,三位老人,生前走的是革命的道路,关心民间疾苦,一生刚正清廉,晚年流亡恩施、宣恩,虽是闲居度日,但仍以国事为念,一代人风,不愧为湖北知名的爱国老人。

(吴国顺、税世惠记录整理)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222